UN DRAGON QUI PETE LE FEU (PLUS HAUT QUE LA PARTIE CHARNUE DE SON POSTERIEUR)

[Avertissement : du fait de la matière première "discutable" de cet article, son contenu est susceptible de choquer les personnes les plus sensibles... ainsi que les fans du jeu en question. Et je ne veux me facher avec personne. Vous lisez donc à vos risques et périls]

On a tous dans notre entourage un ami, un cousin, un parent un peu pète-sec qui écoute Benjamin Biolay, qui se la joue grand philosophe et qui est toujours prêt à vous pourrir une discussion sympa à coup de théories fumeuses, comme quoi « si vous jouez aux jeux vidéos, c'est que vous êtes créditeur à la banque des pulsions morbides de la Thanatos Company », ou « si vous aimez les manettes avec plein de boutons, c'est parce que ça vous rappelle votre adolescence » (quand il n'ambitionne pas de vous expliquer que si vous aimez Rondoudou, ce n'est pas parce qu'« il est rond et doux », comme vous l'imaginez, mais parce qu'il « endort les consciences et libère du fardeau de la morale, en créant une réalité parallèle symbolique dysfonctionnelle par le truchement d'un processus d'hypnose visant à un endormissement volontaire de l'esprit critique »).

Soit, plus précisément : un de ces nombreux philosophes diplômés de l'ADDLTE (l'Académie-De-Dans-Leur-Tête-à-Eux - mention spéciale « j'ai tout compris au scénario de Xenogears et Dieu est un robot géant »), avec qui on ne peut pas avoir raison, même quand ils ont tort, parce qu'ils ont raison d'avoir tort et vous, tort d'avoir raison. De ceux, donc, qui n'en démordront pas (oui parce qu'ils mordent, en plus. Ça fait partie de leur « charme », il paraît), même si vous objectez que « oui, mais enfin, il est rond et doux quand même, Rondoudou, à la fin ! », et qui retomberont toujours sur VOS pattes en vous renvoyant alors à l'« image conceptuelle idéalisée de la poitrine maternelle » et à un « complexe d'Œdipe mal intériorisé » (ce qui clôt généralement le débat par K.O. et vous contraint à ne plus prendre que Peach dans les tournois de Super Smash Brawl Melee - non sans maints regards noirs lancés autour de vous, et qui signifieront : « Oui ! Oui, j'ai pris la blonde, je sais, ça veut dire que j'ai envie de sexe, ET ALORS ? ! C'est quoi, le problème, si j'ai envie de sexe ? ! Du moment que ce n'est pas avec ma MERE, bande de gros dégueulasses ! »).

Je parle en connaissance de cause puisque pour mes amis, ce gars-là, c'est moi (et parce que, du coup, je n'écris « amis » au pluriel que pour satisfaire aux exigences minimales d'une « hypertrophie égotique de mes membres inférieurs », ou « syndrome des chevilles qui enflent » en langage profane).

Hé ben voilà, le décor est planté.

Drakengard, pour Square Enix, c'est du pareil au même. Sur le papier, il vous propose de vivre une époustouflante épopée d'Heroic Fantasy, pour s'évertuer - en pratique - à en plomber toute la fantasy et tout l'héroïsme, histoire d'être sûr qu'il ne restera rien de la magie du genre une fois celui-ci passé au mixer de la Psychologie Freudienne pour les Nuls.

Les Bronzés font de l'Heroic Fantasy

Ça commence dès le pitch, d'ailleurs, qu'on peut synthétiser en : mort, mort, carnage-sang-souffrance-mort (virgule, carnage, carnage, tiret, meurtre, point). Le reste, comme on dit, « n'est que littérature ». Qu'on n'espère pas s'émerveiller d'un monde à découvrir avec de l'herbe verte et des champs de pâquerettes (même carnivores et garnies de dents taillées en pointe), s'enthousiasmer de jolies princesses à sauver et/ou à épouser en justes noces (même barbares), ou rêver d'une cinématique au clair de la lune avec de la pop japonaise en fond sonore (même barbare pour les oreilles aussi. Mâche bien les tympans avec tes dents taillées en pointe, la pop japonaise, ça devrait faire moins mal ensuite).... Dans Drakengard, rien de tout ça.

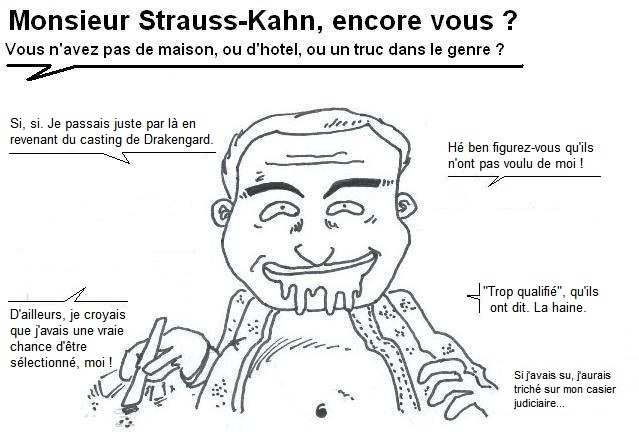

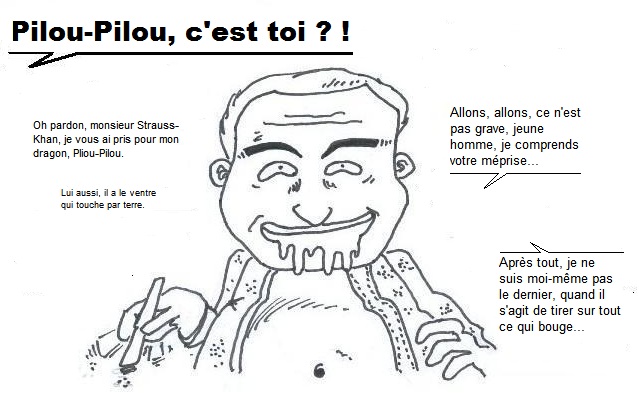

A en juger par le contenu des dialogues, l'intrigue se passe quelques années après la fin de Batman : Arkham Asylum, dont elle se veut le prolongement direct : dans la chaos créé par l'intervention musclée du chevalier noir, plusieurs criminels fous furieux sont parvenus à prendre la poudre d'escampette (oui, la poudre toute blanche qui rend plus aimable, vous connaissez la chanson) et ont réussi à ouvrir un portail spatio-temporel dans leur tête, afin de trouver asile (ça valait bien la peine de s'échapper, tiens) dans un moyen-âge alternatif fantasmé peuplé d'émanations de leurs cerveaux malades (la couverture parfaite pour se faire oublier des justiciers masqués, même si dans les faits, ça se résume à baver, prostré sous un pont ou connecté toute la journée sur le forum de Mensa France). Ce sont précisément ces fous furieux que le jeu vous propose d'incarner, avec une finesse et une profondeur digne d'un Steven Seagal.

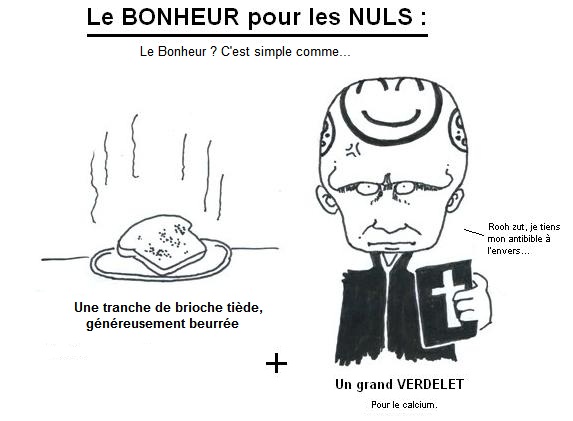

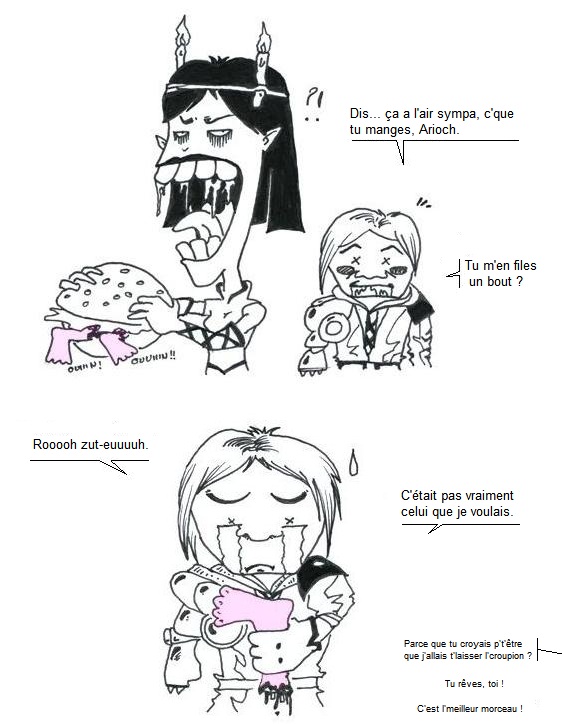

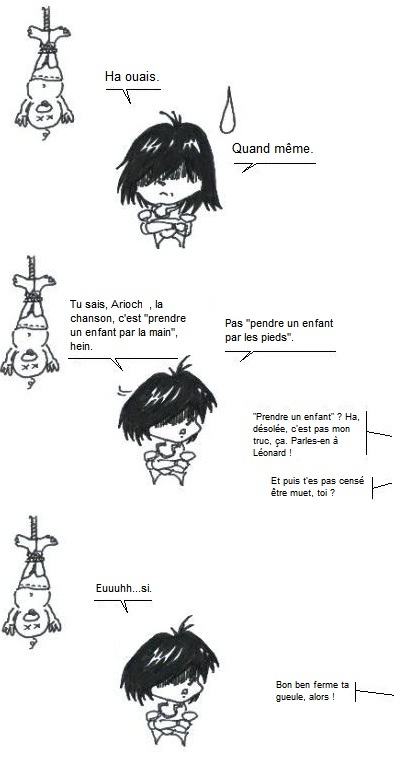

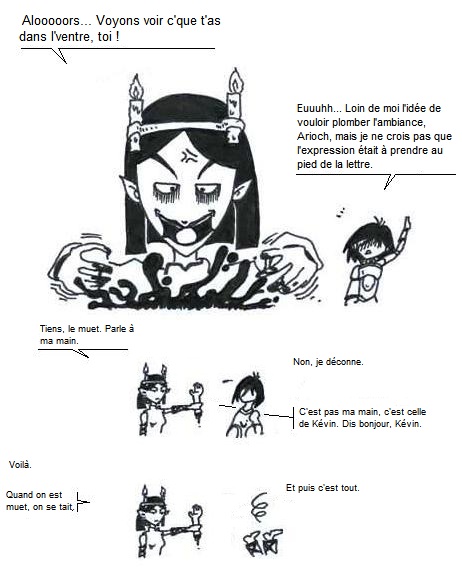

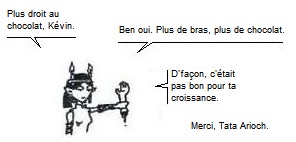

Entre l'inextinguible soif de sang du personnage principal (muet comme la tombe qu'il réserve à ses ennemis, à ses amis, à sa famille et au facteur- dommage collatéral), l'amour incestueux que sa jeune sœur nourrit à son égard (quand on est destinée à être sacrifiée par les « gentils » pour maintenir l'équilibre du monde, on n'est pas à une perversion près. Alors on lit Angel Sanctuary), le rival du « héros » qui est lui-même épris de la jeune sœur mais n'a aucun lien de parenté avec elle (et n'a donc aucune chance de conquérir celle-ci - sans compter que sa tignasse rousse le condamne tôt ou tard à basculer dans le côté obscur du côté obscur, CQFD), ou encore la mère de famille vertueuse qui sait conjuguer « bain de sang » à tous les temps (alors que ce n'est pas un verbe, c'est dire si elle assure) et qui surmonte bon gré mal gré la mort tragique de sa progéniture en tuant les enfants qu'elle croise (et en mangeant les plus dodus d'entre eux. Normal), le soldat-malgré-lui, hypersensible, aveugle et suicidaire (et pédophile, aussi, mais au point où on en est, n'est-ce pas qu'un détail ?), en symbiose avec une mignonne petite fée (manipulatrice et avide de massacres , elle aussi), et enfin le vrai-faux petit-garçon-innocent condamné à ne plus vieillir pour n'avoir pas su empêcher sa jumelle de perdre la raison (ce qui, au moins, l'aura dispensé de vouloir coucher avec elle, c'est déjà ça de pris - enfin... j'espère), le tout coaché par un prêtre nihiliste prénommé Verdelet et sexy comme une version gothique de Mr Propre, on ne peut pas dire qu'il y en ait un pour rattraper l'autre. Pour lui planter un glaive en traître ou lui broyer le cabochon à coups de morning star, à la rigueur. Mais rattraper... quel intérêt ?

C'est qu'objectivement, ça fait une belle concentration de cinglés au mètre carré de pixel, si bien que pour un peu, on se croirait sur internet - pour ne pas dire sur le blog du Joueur aux Mains Carrées...C'est justement comme ça qu'on forge les adversaires charismatiques, me direz-vous. Je vous l'accorde. Seulement il y a méprise : il ne s'agit pas d'adversaires, ici, mais de ceux qui auront la lourde tâche de sauver l'univers (c'est dire s'ils partent avec un handicap). Bref, un vrai casting de drame psychologique français, comme on en diffuse sur Arte qu'en troisième partie de soirée pour concurrencer « Chasse et Pèche ».

Parce que le scénariste de Drakengard a bien appris sa leçon, ça, c'est sûr : un protagoniste intéressant a des failles, des traumas. Porté par un excès de zèle, il a ouvert le DSM-IV et essayé de faire entrer la totalité des névroses humaines dans la tête de ses créations, vraisemblablement convaincu que ça augmenterait leur charisme. Epic Fail. Les traumas héroïques, c'est comme le sucre glace : bien dosé, c'est festif mais si on en met trop, écœurement garanti. Ben là, c'est un peu comme tenter de garnir une crêpe à la pelleteuse : certes, ça part d'une bonne intention mais quand c'est terminé, on se demande où est la crêpe.

L'idée de marcher dans les traces de Vagrant Story et de produire un jeu plus sombre que la moyenne était louable en soi, mais dans le domaine des jeux vidéo autant qu'ailleurs, il n'y a pas que l'intention qui compte, loin s'en faut. Car dans l'exécution, ça coince (et pourtant, l'exécution, les personnages sont des spécialistes, ils la pratiquent en club depuis leur plus jeune âge). Ainsi, à force de surenchère, les dialogues deviennent risibles, pour ne pas dire consternants (et encore, pour l'aspect « sternant », ça peut se discuter), au point de faire regretter les borborygmes guerriers du cimérien de banlieue ou la dimension narrative de Zelda 1 sur Nes - comme quoi trop de personnalité tue la personnalité (et tout le reste avec, puisqu'on l'aura compris : « mort, mort, carnage, sang, souffrance, mort »).

Avant de répliquer "mais non, c'est classe", n'oubliez pas :

les persos parlent TOUS comme ça TOUT LE TEMPS !

Résultat des courses : on en vient vite à douter de la propre santé mentale du scénariste qui, s'il tenait un vidéoclub, classerait sans doute la série des Saw au rayon des comédies sentimentales. Impossible de s'attacher à des combattants qui mériteraient de l'être, attachés (avec des sangles), et qui seraient bien inspirés d'arrêter les M&Ms et de se mettre aux calmants pour chevaux.

Fort de ces considérations, on passe notre temps à redouter l'instant funeste où les protagonistes vont régresser au stade anal et vouloir offrir leur caca. Après tout, les concepteurs, eux, ne se sont pas gêné pour nous le vendre 60 euros (autres temps, autres mœurs, comme on dit).

Non parce que c'est bien joli, les crises de démence en série, mais à la quatrième consécutive en trois minutes, on a envie de secouer les personnages très fort et de leur crier (très fort aussi) : « non mais rendez-vous service ! Allez voir un docteur ! Ça devient gênant, là ! Mort, mort, carnage sang souffrance mort, oui, oui, c'est ça, on a compris, on pourrait pas passer à autre chose ? »

Ben non.

Et pour cause ! Drakengard est un de ces innombrables produits de divertissement qui se revendiquent « adultes » pour les raisons qui font qu'il ne l'est pas : marketing oblige, il n'y a bien qu'un ado pour croire que parce qu'on met du sang (ou du sexe) dans un jeu ou un film, ces derniers y gagnent en maturité. A l'opposé, ce qui n'est censément accessible qu'aux adultes n'est pas destiné à ceux-ci puisqu'une fois l'acné derrière soi, en théorie, on se lasse vite de ces « œuvres » qui n'ont souvent rien de plus à proposer (comme c'est le cas ici).

Quel plaisir, en effet, que de pourfendre vagues d'adversaire après vagues adversaire après vague d'adversaire après vague d'adversaire après vagues adversaire après vagues adversaire après vagues adversaire après vagues adversaire (je n'ai pas mis de « s » à adversaire volontairement, vu que c'est tout le temps le même copié-collé), dans un décor moche et simpliste peint à la bouche (vomi serait un terme plus adéquat, vu qu'il reste des grumeaux - et notez bien que j'ai écrit décor au singulier, pour les mêmes raisons que précédemment).

Si quelqu'un veut se faire un jeu des sept erreurs...

Aussi beau que palpitant du tout, le jeu est varié comme le contenu d'une salade de fruits sans fruits et sans salade. Le résultat se révèle aussi inconsistant qu'insipide, alors pour relever, ni vu ni connu, on arrose avec de la sauce. Rouge. Tout ça pour faire oublier que ça se traîne, que c'est sans arrêt la même chose, que les niveaux ne durent que parce que l'ennemi maîtrise le multiclonage et que l'action est tellement primitive qu'on finit par avoir le pouce qui saigne (ce qui ajoute un peu de couleur au tableau).

La possibilité de se faire remplacer par la tueuse d'enfants, le pédophile ou l'éternel petit garçon (jamais les trois en même temps, par contre, on comprend aisément pourquoi) n'apporte rien de plus - si ce n'est qu'au vu de leur pedigree, on se demande lequel est le plus sympa à jouer.

Heureusement, pendant que les protagonistes font du sur-place névrotique, les armes évoluent au fil des combats - et des armes, vous en aurez un arsenal entier : des grandes, des petites, des lourdes, des très lourdes, des jamais-aussi-lourdes-que-les-personnages-principaux, des mort-mort-carnage-sang-souffrance-mort... Ça, on peut faire confiance aux concepteurs, la psychologie des armes, rien à redire, ils l'ont soignée, comme en témoigne la façon dont elles font (réalistement et adultement) gicler le sang (ce qui, dans ce jeu, revient au même - car plus c'est rouge, plus c'est adulte, CQFD aussi). Comble de l'innovation, comme dans les neuf dixièmes des jeux de ce genre, un système de combos basé sur le rythme des coups donnés vient dynamiser tout ça et essayer de le rendre moins ennuyeux qu'il n'en a l'air. Et il y parvient.

Trois minutes, montre en main.

Hé quoi ! ? C'est adulte, on n'est pas là pour s'amuser !

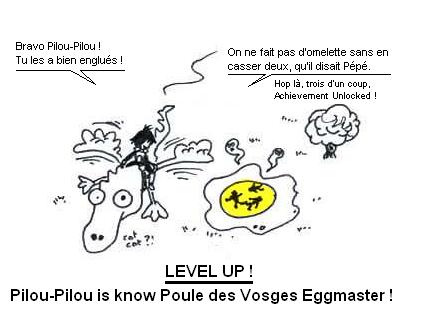

L'originalité du jeu (oui, parce qu'il y en a une, quand même), c'est qu'ayant conclu un pacte avec un dragon égocentrique et revanchard (pourquoi les humains auraient-ils le monopole de la mentalité de merde ?), à tout moment, votre « héros » peut faire appel à lui et survoler le green fraichement tondu qui tient lieu de champ de bataille pour canarder ses ennemis à grands coups de boules de feu... enfin, quand j'écris « grands », j'exagère un peu. Quand j'écris « boules » aussi, d'ailleurs. Dans la pratique, ça ressemble plus à de petites ballounettes enflammées, que si les ennemis ils avaient des clubs assortis, ils pourraient se faire tous ensemble un mini-golf magique. Sans compter que le père dragon, il tire avec la précision d'une taupe sous Lexomil.

« C'est réaliste », me direz-vous.

A quoi je répondrai (rappelez-vous mon introduction) : « Quoi, c'est réaliste ? ! Je joue un malade mental qui vole sur le dos d'un poulet préhistorique qui, si j'en crois les apparences, lui bouffe ses cachetons en cachette ! En quoi ça a besoin d'être réaliste ? ! ».

Fort de ces considérations, on fait un tour, puis deux, puis trois, comme à la parade, avant de se dire que quitte à se faire suer, on était aussi bien au sol à martyriser la manette, et que si c'est pour setaper une simulation de tondeuse sans lame, autant sortir s'occuper du jardin.

Je sais : pour de la PS1, c'est pas si moche que ça... sauf que c'est de la PS2.

Même OZ/Sword of Etheria (dans lequel on butte les ennemis à coups de reprises de volley, quand même), il est plus sympathique à jouer, plus agréable à l'œil et plus intéressant à suivre (ce qui ne veut pas dire qu'il l'est dans l'absolu, entendons-nous bien).

Mais comme chez Square Enix, on sait soigner le client (à défaut de savoir se soigner soi-même), la fête sans alcool ne s'arrête pas là (parce que sans alcool, la fête est plus folle et que la folie, vous l'aurez compris, ici, elle atteint des sommets) : en effet, certains niveaux se feront entièrement à dos de dragon, à mi-chemin entre shoot narcoleptique et simulation d'escarmouches en bimoteurs (j'ai écrit « simulation », hein, pas « stimulation », parce qu'on en est carrément loin, là), avec toujours un seul tir pourri au compteur, pas de power up à glaner, et juste une mégabombe aussi impressionnante qu'un lancé de pétard mammouth sur boîte aux lettres.

Là encore, le réalisme ne va pas sans faire des victimes : on se ferait un raid à dos de Chocobo qu'on serait à peu près aussi impressionnants et aussi efficace (sans compter qu'en plus, on aurait de la bonne musique en fond sonore).

Par chance, grotesques, les ennemis le sont tout autant. Sauf qu'ils sont plus nombreux. Parce que quand on est seul à être grotesque, on est juste ridicule. Mais quand on est quarante, on devient dangereux, c'est mathématique. Fort de ces considérations, alors qu'on aurait pu s'attendre à une sensation de puissance, de supériorité guerrière, on vit les aventures de Jean-Paul le combattant sous Tranxène et de Pilou-Pilou son poulet fermier géant élevé au bon grain des landes. Le tout entrecoupé de réflexions sur la vie, la mort, la mort et la mort. Passionnant.

Drakengard voulait rendre une impression de carnage.

Sur ce plan, il s'en sort avec les honneurs.

Breaking News de dernière minute : j'ai été de mauvaise foi, je l'avoue. Ce sont bien les méchants, qui veulent sacrifier la sœur du « héros ».

Les gentils, eux, veulent juste l'enfermer à vie dans une tour loin de tout contact avec l'extérieur. C'est sûr, c'est pas pareil...