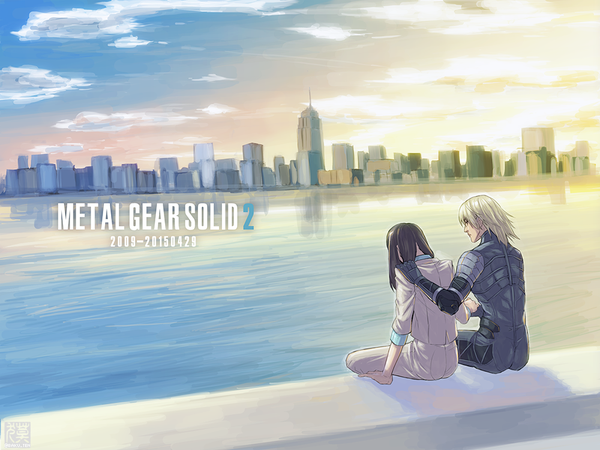

Crédit image : @baku_ten

Dans un podcast de Gameblog dédié aux « exclusivités cultes du jeu vidéo », Sébastien-Abdelhamid déclarait fièrement à propos de MGS2, « quelle belle arnaque ».

Eh bien, oui, il avait tout compris !

… Ou presque.

Quelle belle arnaque.

Non mais vraiment.

Il faut dire qu’à l’époque, il y avait de quoi se sentir floué. Imaginez un peu, c’est comme si vous attendiez votre ex pour un rendez-vous galant… Sauf qu’une autre personne se pointe. Par exemple, votre prof de philo. Et il se met à imiter votre ex. C’est plutôt gênant et il parle un peu trop. Mais, bizarrement, ça reste divertissant… Jusqu’à ce qu'il se déshabille, au beau milieu du café, en hurlant qu'il a besoin d'une paire de ciseaux. Là, ça devient franchement embarrassant. Vous levez la main pour demander l’addition mais, manque de bol, le serveur se met à péter un câble et vous sort un monologue existentiel interminable sur le darwinisme appliqué aux dangers d’Internet. Vous soupirez et repensez avec nostalgie à votre première rencontre avec votre ex. C’était le bon temps.

Treize ans plus tard, Sébastien-Abdelhamid n'en a toujours « rien à s’couer » (sic) de cette expérience dérangeante. Mais peut-être y repense-t-il quand même, de temps à autre ? Guidé par une soudaine pulsion de réflexion, peut-être se demande-t-il : mais enfin, pourquoi ?

… Ou pas.

Posons-nous la question à sa place : pourquoi ? A quoi bon ? Quel est le genre d’héritage que visait MGS2 en trompant son monde ?

Pour répondre à cette interrogation, et aussi barbant que ça puisse paraître, penchons-nous sur quelques courageuses tentatives d'intellectualiser MGS2, cette vaste arnaque orchestrée par un grand gourou geek incorrigible (et irresponsable : selon la légende, il aurait retardé le développement de Sons of Liberty parce qu'il jouait trop à Pokémon Cristal !).

Ces derniers temps, je suis retombé sur de vieux articles qui visaient à redorer le blason de MGS2, à exorciser le jeu pour en révéler la… substance. Ce qui va suivre est une relecture organisée de ces textes, histoire de faire table rase, repartir de Zero zéro, et sélectionner ce qui me semble essentiel dans ces analyses (sans oublier d'y ajouter quelques réflexions personnelles).

Pour ce bilan, accueillons trois auteurs distingués dans le petit monde de Metal Gear :

- Tim Rogers, souvent désigné comme « le plus grand hipster du jeu vidéo ». Bienvenue dans son monde alternatif où une carrière de journaliste vidéoludique provocateur le mène à fonder son propre studio de développement (l'excellent ZiGGURAT sur iOS, c'est lui). L'homme inspire le respect, tout en étant insupportable. Il est l'auteur de la célèbre « défense de MGS2 », caustique et controversée, où il dégainait le mot « postmoderne » à chaque ligne. Il a fini par renier cet article1 après avoir perdu foi en Kojima suite à MGS4.

- James Clinton Howell, l’homme aux multiples talents, est un cas à part. Poète, traducteur et journaliste, il s’est aussi affirmé comme un écrivain hors pair dans le domaine des jeux vidéo. Capable des réflexions les plus prodigieuses, il a donné ses lettres de noblesse à la critique vidéoludique. Il a travaillé plusieurs fois directement avec Konami, que ce soit pour diverses publications comme le magazine « Show Maybe » de l'E3 2006, ou même pour collaborer à la relecture de la traduction anglaise de MGS4. Bref, avec Metal Gear, James Howell maîtrise son sujet, ainsi que les outils académiques pour l'étudier comme une œuvre d'art. Le résultat : « Driving off the Map », un texte dense et d’une pertinence rare. D’autant plus rare que James Howell a récemment déclaré qu’il ne produira plus aucune analyse liée à la série2.

- Terry Wolfe, fondateur de MetaGearSolid.org (oui, sans le « L »), est une plume bien connue des amateurs de la série. Preux chevalier de la quête du « meta », il livre depuis longtemps des analyses variées sur la série, et il a particulièrement oeuvré sur MGS2. Ses idées originales et bien argumentées sont souvent formulées de manière directe, voire acerbe… Et ce n’est franchement pas plus mal ! Il n'est pas toujours tendre avec l'objet de ses analyses, comme le prouve son démontage en règle de Ground Zeroes. En résumé, il a l’immense mérite de montrer l'exemple en « remettant toujours tout en question » dans l’oeuvre de Kojima (ainsi que dans la tête des joueurs).

Le point commun entre ces trois auteurs ? Ils se sont penchés sur la question de l’héritage de MGS2. Et surtout, ils ont perçu dans ce jeu autre chose qu’un simple accident de parcours ou un délire pseudo-philosophique impromptu.

Pour eux, MGS2 n’est donc pas un accident. Kojima avait délibérément prévu de « couler son Titanic »3. Reste à savoir pourquoi…

Crédit image : @itsDragonblade

Terry Wolfe désigne souvent MGS2 comme une « illusion manipulatrice », en élargissant cette définition au jeu vidéo tout entier. Il faut l'avouer, notre loisir préféré nous place bien souvent dans la peau d'un rat de laboratoire, infatigablement mis à l'épreuve par une machine. Ce procédé, auquel on s'abandonne volontairement pour se divertir, est rarement mis en évidence dans les jeux : après tout, c'est leur raison d'être… Et si on commence à se poser des questions là-dessus, où va-t-on !

Pourtant, certaines productions n’hésitent pas à incorporer cet élément dans leur scénario. Deux exemples de la décennie passée : Bioshock et Portal. La mise en évidence de l’« illusion manipulatrice » dans leur scénario rappelle MGS2… Mais dans des genres différents. Ce sont d'autres labos, dont l'objectif n'était probablement pas le même que celui de Kojima.

Nous voici donc dans le vif du sujet : quel genre de petits rats de laboratoire MGS2 voulait-il nous faire devenir ? Essayons d'y répondre :

- d'abord avec Rogers et son obsession du caractère postmoderne du jeu ;

- puis avec Howell, qui détaille le rapport entre la forme du jeu et son contenu ;

- enfin avec Wolfe, qui livre une interprétation plus libre de la portée de MGS2

1/ Postmodernisme et caractère artistique : MGS2, l’oeuvre d’art interdite ?

a/ Le pavé dans la mare

L'article de Tim Rogers, « Dreaming in an Empty Room », tourne autour d'un concept central : le postmodernisme4. La répétition incessante de ce mot semble avoir été la raison principale d'écrire cette analyse. Cela a valu à l'auteur son lot de moqueries, accompagnées de l'impression (évidemment fausse) qu'il faut renoncer à tout effort de compréhension du jeu si on n'a pas étudié la littérature concernée5.

Pourtant, il est tout à fait possible de résumer la portée postmoderne de MGS2 en quelques minutes, comme l'a brillamment montré un épisode de « Critical Close-Up ».

En résumé :

- La postmodernité trouve ses racines dans une mutation fondamentale de nos sociétés modernes, un changement profond dans notre mode de pensée collectif et individuel.

- L'art postmoderne, touché par cette « crise d'identité générale », remet en question les acquis et les règles de son prédécesseur, l'art moderne.

- Par exemple, l'art postmoderne modifie la manière dont on raconte une histoire, avec des concepts comme la méta-narration et la méta-fiction (la fiction « consciente d’elle-même », qui dévoile ses propres mécanismes et s'auto-référencie).

- Dans ce genre de récit, les personnages sont, en quelque sorte, schizophrènes. Ils jonglent avec plusieurs histoires (ou niveaux d'histoire) en même temps, dans des contextes pas toujours évidents à cerner (l'exemple cité étant le cinéma de Tarantino et surtout Pulp Fiction).

- Souvent dans l'art postmoderne, le contexte dans lequel est présenté l'œuvre fait partie de la dimension artistique : l'urinoir de Duchamp, les canettes de soupe de Warhol, etc. Le simple fait que ces objets soient exposés dans une galerie, c'est du postmodernisme : ça vise à remettre en question nos goûts, nos a priori, bref à peu près tout ce qui touche à notre expérience du monde. A noter aussi que l'artiste lui-même joue un rôle essentiel dans ce contexte, puisqu'il fait le pari que des gens reconnaîtront son urinoir ou ses canettes de soupe comme de l'art ; il doit donc pouvoir compter sur sa « fanbase » (tiens, tiens…).

Avec cette histoire de postmodernisme, Tim Rogers avait flairé une sacrée piste… Mais il ne l'a pas suivie jusqu'au bout. Son excellente théorie reste focalisée sur la forme, sur la « blague » (comme il a appelé MGS2 par la suite) et ne s'embarrasse pas d'autres considérations. C'est sûrement dû au style que Rogers emploie, celui du « New Games Journalism », hyper subjectif, personnel et ponctué d'anecdotes. Ça donne à l'article un aspect très hautain, du style : « vous n'avez rien compris à MGS2, laissez-moi vous expliquer, bien que vous ne soyez probablement pas assez cultivés ni intelligents pour comprendre ça, LOL ».

Pourtant, il est le premier à galérer dans sa définition du postmodernisme. Une « attaque des dogmes sociétaux et littéraires » ? Un mouvement artistique « qui n'en a rien à faire de la logique » ? Un procédé qu'on n'est « pas censés comprendre » ? Rien de très convaincant… On a l'impression que la seule présence d'un vampire dans le scénario est censée justifier tous ses arguments.

Dommage, parce qu'il y a des perles d'analyse enfouies dans ce méli-mélo, à commencer par l'idée que MGS2 serait un « rêve » ancré dans la réalité (au contraire d'Ico, qui serait une « chambre vide », un univers libéré des contraintes du réel). C’est l’équivalent de ce que Terry Wolfe a appelé, de manière plus prosaïque, la « théorie VR ». Mais ça reste assez unique et génial de la part de Tim Rogers de fonder son argumentation principale sur une conversation perdue au milieu du jeu, à propos de la chambre vide de Raiden, et de comparer la situation du personnage fictif avec sa propre vie réelle. Peu importe la manière dont c'était formulé, peu importe si ce n'était pas élaboré, c'était au moins une tentative de voir, au-delà des pixels et du script, un miroir. Mais on reparlera de ça plus tard.

« Dreaming in an Empty Room » a fait l'effet d'un pavé dans la mare, en montrant qu'il y avait peut-être une intention (artistique) derrière la manière dont MGS2 est construit. Cet article est probablement celui qui a été le plus utilisé pour défendre le jeu… Après tout, son langage concis et très imagé était peut-être la meilleure manière de populariser l'idée que « le scénario n'est pas mauvais ; il n'est pas censé être bon, ni mauvais » (chose aberrante pour bon nombre de joueurs à l’époque, et encore plus aujourd’hui).

b/ Art ou service ?

Qualifier MGS2 de postmoderne, ça implique que le jeu ait été créé avec le désir de s'inscrire dans ce courant artistique…

Ça implique donc de déterminer la manière dont Kojima perçoit l'art, et surtout l'art vidéoludique.

Coup de bol pour Rogers (et il ne manque pas d’ajouter fièrement cette anecdote à la fin de son article) : il a pu interviewer le créateur de Metal Gear, qui lui a confirmé sa vision du jeu vidéo comme un média « intrinsèquement postmoderne ».

Chez Wolfe, on trouve des arguments un peu plus détaillés de ce que Rogers avance, avec l'histoire de la « Refusing Chair » (la chaise qui refuse qu'on s'assoit sur elle).

En résumé :

- En 2005, le grand critique de cinéma Roger Ebert déclare que le jeu vidéo n'est pas un art. Plus précisément, il dit que c'est une caractéristique intrinsèque (tiens, tiens…) à ce média qui l'empêche d'être un art : l'interaction du joueur avec l'œuvre, et donc le manque de « contrôle » de l'auteur. Il faut voir à quel point il est ferme dans son opinion : pour lui, le jeu vidéo n'est, d'un point de vue artistique, qu'une « perte de temps »...

- Ces déclarations aboutissent (évidemment) à une vague de réactions féroces de la communauté des joueurs

- Pour surfer sur cette vague, et sans doute apporter un argument décisif, PlayStation Magazine décide d'interviewer Kojima sur la question. Coup de tonnerre : Kojima est d'accord avec Ebert ! Extrait de l'interview :

Playstation Magazine : Des jeux comme Shadow of the Colossus et Ico sont les plus souvent cités quand on parle d'art dans le jeu vidéo, en raison de leur qualité visuelle unique. Beaucoup de gens qualifient ces jeux d'art. Pensez-vous qu'il y ait des exceptions, comme ces jeux, dont on peut dire, en un coup d'œil, « OK, ça, c'est de l’art » ? Ou pensez-vous que tous les jeux tombent dans le même panier ?

Hideo Kojima : Je pense que ce sont de bons jeux, mais je pense que ce ne sont que des jeux. Dans Shadow of the Colossus, on se déplace à cheval. C'est un cheval ; ça ressemble à un cheval. Mais dans l'art, je peux peindre cette tasse et appeler le tableau « Cheval ». C'est ça, l'art. La musique et les graphismes dans un jeu — ce sont des éléments artistiques, je l'admets. Mais tout le reste est très intuitif. C'est facile à jouer dans le sens où le cheval ressemble à un cheval et qu'on sait, évidemment, qu'on se déplace à cheval. Donc, ce que je pense que ça fait, c'est fournir un service.

Imaginons, par exemple, un jeu dans lequel il y aurait un boss qu'on ne peut pas battre. C'est prévu comme ça. D'habitude, quand on bat un boss dans un jeu, il y a un sentiment de satisfaction et de succès, mais si on ne peut pas battre le boss du tout, si tout ce qui nous reste, c'est un sentiment d'échec, alors éventuellement, ça pourrait être de l'art. Vous connaissez Taro Okamoto ? Il est mort mais c'était un artiste japonais très célèbre. Je ne connais pas la traduction officielle en anglais, mais l'une de ses œuvres est nommée « The Refusing Chair ». C'est quelque chose qui ressemble à peu près à une chaise, mais avec des bosses dessus, donc on ne peut pas s'asseoir dessus. Si vous le faites, ça va vous faire mal aux fesses. Avec les jeux vidéo, on doit toujours faire en sorte qu'on puisse s'asseoir sur la chaise (…). [Mais] je pense que les pires jeux vidéo peuvent être considérés comme de l'art. Parce que les mauvais jeux, pas amusants, ne sont pas vraiment des jeux, par définition.

Voilà donc comment Kojima conçoit le jeu vidéo en tant qu'art : en privant le joueur de sa victoire, en dénaturant le jeu, en le rendant impossible à battre. Curieusement, c'est exactement ce qu'a proposé Ebert dans une réponse à la communauté des joueurs, mais sans penser une seconde que c'était possible ! Un jeu qu'on ne peut pas gagner... Impensable ! Comme il le dit lui-même, ce ne serait plus un jeu, mais une expérience :

Une différence majeure entre l'art et les jeux, c'est qu'on peut gagner dans un jeu (…). Vous me parlez d'un jeu immersif sans points ni règles, mais je dirais qu'alors, ce n'est plus un jeu, ça devient la représentation d'une histoire, un roman, une pièce de théâtre, une danse, un film. Ce sont des choses qu'on ne peut pas gagner; on ne peut qu'en faire l'expérience.

A noter que la critique d'art Suzy Gablik a justement décrit l'art postmoderne comme un « jeu sans règles »... Un jeu déréglé !

Bref, ce n'est pas un hasard si le mot « postmoderne » a été apposé à l'œuvre de Kojima : de son propre aveu, c'est la manière dont il aborde le jeu vidéo (ou plutôt… le jeu vidéo sans le jeu ?!). Tout ceci est sujet à débat, évidemment6… Mais avec ce genre de propos, on découvre un peu mieux l’identité du créateur de Metal Gear, et peut-être la véritable intention derrière MGS2.

En partant du concept de « Refusing Chair », il y a de quoi remettre en question toutes les facéties du scénario de MGS2… Oui, le jeu ressemble à un service (simulation d'infiltration en territoire ennemi avec une thématique militaire hollywoodienne), mais si c'était vraiment le cas, ce serait le pire service jamais proposé. A titre de comparaison, Splinter Cell, sorti la même année que MGS2, offrait un véritable service, avec sa caméra libre, sa visée à l'épaule, son atmosphère hyper-réaliste, son intrigue « comme au JT » (où il n'y a d'ailleurs pas de place pour les boss, encore moins imbattables)... A côté de ça, MGS2, c'est une parodie, un détournement. MGS2, c’est ce qui arrive quand une petite sœur joue avec les soldats en plastique de son frère : elle les fait combattre une Barbie invincible, puis ils sont sauvés par un vampire de Twilight, puis tout le monde prend le thé autour d'une discussion sur les horreurs de la guerre, puis la copine du héros lui dit qu'elle est enceinte, puis le héros est déshabillé (comme une Barbie, justement), puis le bras d'un soldat en plastique se détache et on le colle à un autre soldat, etc, etc.

Dans ses nombreux écrits sur MGS2, Terry Wolfe s'est lui aussi penché sur la question de l'art postmoderne, qu'il qualifie de volontairement perturbateur : « l'art postmoderne pourrait vous offrir ce que vous désirez, mais au lieu de ça, il fait le contraire ». C'est une manière, pour l'artiste, de dire : « je sais ce que vous voulez, mais je ne vous le donnerai pas »7. Trahison ? Abus de confiance ? C'est un peu comme ça que MGS2 a été vécu par ses joueurs.

Mais si on s'arrête au stade de l'arnaque, de la blague, le jeu n'a rien d'autre à offrir que de la frustration. Et ce serait bien dommage…

2/ Poudre aux yeux et écran de fumée : MGS2, l'expérience interdite ?

C'est bien beau de théoriser sur la portée artistique de MGS2, de « rêver dans une chambre vide », encore faut-il passer à la pratique. Ce que Tim Rogers ne s'est pas donné la peine de faire, James Clinton Howell l'a accompli : une déconstruction en règle des mécanismes de l'arnaque. Parce qu'avant de se demander pourquoi la chaise a refusé notre postérieur, il y a une première question à élucider : comment elle s'y est prise !

Dans son analyse de MGS2, nommée « Driving off the map », Howell conçoit le jeu de Kojima comme un ensemble de cartes métaphoriques (« maps »).

Une carte est un symbole : la carte d'un empire implique que cet empire existe réellement, bien qu'il n'y en ait aucune certitude. Si l'empire apparaît grand et merveilleux sur la carte, il sera peut-être, dans la réalité, une ruine. Bref, une carte définit nos attentes, de la même manière que MGS1 a défini nos attentes de MGS2.

Kojima aurait donc utilisé — et faussé — trois cartes8, trois attentes du joueur dans MGS2. Elles sont habilement nommées par Howell en référence au plan S3 des Patriotes :

- La Carte de la Série (« MGS2 va ressembler à MGS1 et respecter les petites habitudes de la série »)

- La Carte du Scénario (« le scénario de MGS2 va me faire suivre un déroulement de péripéties similaire à celui de MGS1 et respecter les conventions de la fiction »)

- La Carte de Solid (« je vais diriger le légendaire Solid Snake et botter des culs »)

a/ La Carte de la Série : confiance et trahison

La Carte de la Série part du principe que le joueur s'attend à jouer à la suite de MGS1, dans la peau d'un super-espion qui dézingue des super-soldats dans une atmosphère super-sombre et super-réaliste. Et c'est exactement l'illusion qu'a entretenu MGS2 tout au long de sa campagne promotionnelle. Depuis le premier trailer jusqu'au dos du boîtier du jeu, en passant par la démo jouable, Kojima n'a cessé d'agiter la Carte de la Série sous le nez du joueur impatient.

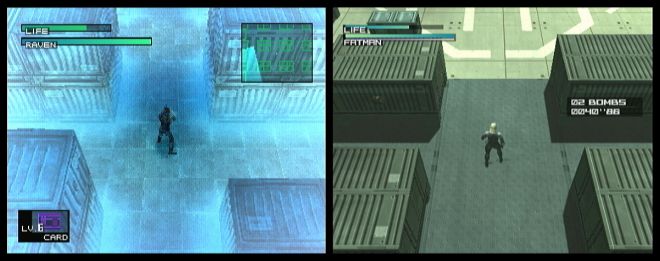

On pense souvent, à tort, que « l’arnaque » de MGS2 débute avec l’arrivée de Raiden. C'est sans compter un premier chapitre qui, même s'il semble respecter la Carte de la Série, joue avec les attentes du joueur de manière sournoise et cruelle. Le chapitre du Tanker est quasi-entièrement conçu pour tourner MGS1 en dérision, et Howell le démontre en détail :

- Snake avoue retourner sur le champ de bataille par ennui. Au moment où il investit le tanker, il n'y a aucune prise d'otage, aucun ultimatum, aucune situation immédiatement critique. « The whole thing stank, but our noses had been in the cold too long » : notre mercenaire de légende a simplement la bougeotte et se met à suivre la première piste qui se présente. Il a envie d'action et tombe presque volontairement dans un piège, sans y réfléchir à deux fois (toute ressemblance avec le joueur est purement fortuite…) .

- Snake ne combat pas de super-soldats (les boss de MGS1)… Non, juste une femme enceinte. A un moment, on aperçoit bien l'ombre de Vulcan Raven… Mais cette rencontre improbable débouche sur un détournement hilarant de la Carte de la Série.

- Snake ne doit pas détruire un robot géant… Juste le prendre en photo. On ne le sait pas encore en débutant la mission, mais les conditions dans lesquelles les clichés doivent être pris relèvent totalement de la parodie du jeu d'infiltration (à ce moment précis, le jeu semble conçu pour engendrer les « Game Over » les plus ridicules et frustrants, tout en faisant pleuvoir les « Easter Eggs »).

- Le « boss final » remporte la victoire à la place du joueur… Dans une cinématique, en plus ! Et pour ne rien arranger, cette situation annule clairement les deux succès du joueur dans MGS1 : le final du Tanker ressuscite à la fois Liquid Snake et la menace du Metal Gear.

- A la fin, Snake meurt. C'est aussi simple que ça. Si le jeu se terminait là (et c'est, d'une manière symbolique, ce qui arrive, un peu comme dans le pré-générique de Skyfall), notre super-héros, sauveur du monde, crèverait dans une situation ridicule, avec son appareil photo à la main, au beau milieu d'un traquenard à deux balles élaboré par… le premier boss de l'épisode précédent.

- Comble de l'ironie, les derniers instants de ce chapitre reproduisent le twist final de MGS1 : une conversation entre Ocelot et le fameux « Mr President », où les deux compères se félicitent du succès de leur plan, aux dépends du joueur… Bref, rien n'a été résolu. Pire que ça, comme on l'apprend plus tard, cette mission aura été fatale à la réputation de Snake, qui passe du statut de héros légendaire à celui d'ennemi public numéro un. Cette mission est un tel échec qu'elle se termine sur la voix d'Otacon poussant le fameux hurlement indissociable de l'écran « Game Over ».

Crédit photo : James Clinton Howell (DeltaHeadTranslation.com)

Le petit jeu cruel de Kojima ne s'arrête pas là. Au cours de ce premier chapitre, le détournement de la Carte de la Série contamine aussi le gameplay, dans des proportions non négligeables. C'est ici que Howell évoque une piste d'analyse centrale dans son article : la relation entre le joueur et « l’acteur » (le personnage). En général, dans un jeu vidéo, il s'agit d'une relation de confiance, de coopération. Mais ces valeurs sont mises à rude épreuve dès les premiers instants de MGS2 :

- Contrairement aux précédents Metal Gear (y compris les épisodes MSX), Snake ne commence pas sa mission « héroïquement désarmé ». Jusqu'ici, la série avait habitué le joueur à se procurer lui-même une arme en territoire ennemi, sans qu'il soit possible de récupérer celles des ennemis vaincus. Dans le Tanker, Solid Snake (l'acteur) ne respecte pas ces règles : il commence l'aventure avec un pistolet tranquillisant (« difficile à utiliser », comme dit Otacon, mais déjà équipé d'un silencieux, l'objet tant convoité au début de MGS1). Un peu plus tard, Snake décide lui-même, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, de s’approprier l'arme du seul boss qu'il rencontre (une action totalement impossible pour le joueur, qui ne peut pas s'emparer directement des armes portées par les ennemis). Ça n'a l'air de rien, comme ça, mais pour Howell, ça signifie quelque chose : contrairement à MGS1, c'est maintenant la décision du personnage qui détermine l'éventail de possibilités offertes au joueur. Il ne s'agit que d'un exemple, bien sûr, suffisamment anodin pour qu'il n'attire pas l'attention, mais déjà évocateur de ce qui arrivera à la fin de MGS2, quand les possibilités du joueur seront totalement dépendantes de la volonté de Raiden9.

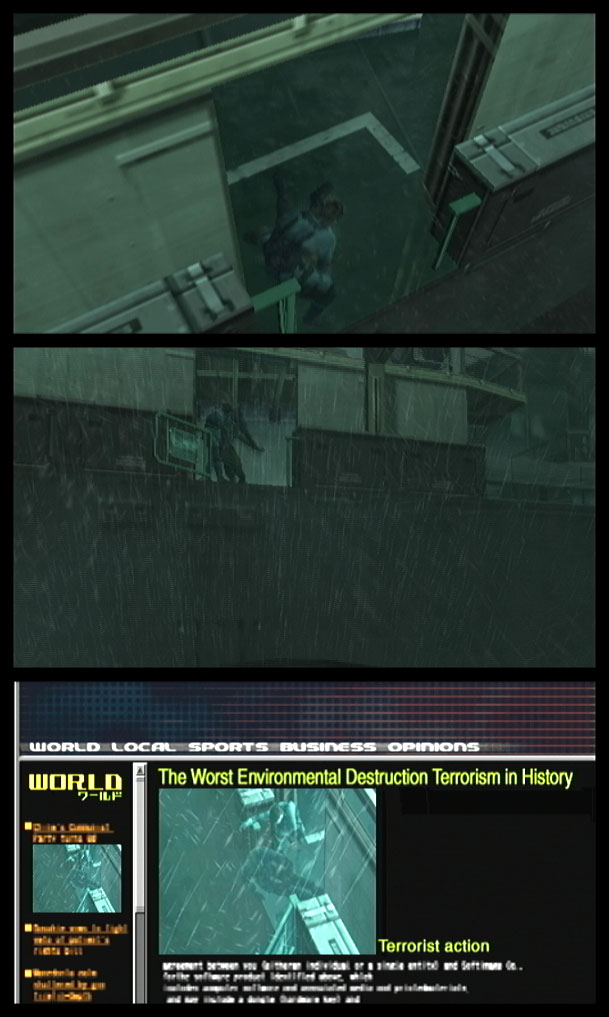

- Le deuxième exemple utilisé par Howell pour souligner les ratés de la relation entre le joueur et l'acteur, c'est exactement l'inverse : les actions du joueur déterminent ce qui arrive au personnage. Dans le Tanker, quand on découvre qu'on peut déplacer le corps d'un garde et le jeter par-dessus bord, c'est ce qu'on fait, naturellement. Il s'agit d'un « Objectif du Joueur », selon les mots de Howell : cet ajout de gameplay s'inscrit correctement dans la Carte de la Série. C'est quelque chose d'assez cohérent pour que le joueur obéisse à cette nouvelle règle sans y réfléchir. Mais il s'agit encore d'un piège : cette action « innocente » du joueur (oui, nous pouvons être étonnamment innocents quand nous jetons des cadavres à la mer) figurera parmi les photos qui serviront à accuser Snake de terrorisme. Dans cet exemple, le héros « échoue dans ses Objectifs d’Acteur » précisément parce que le joueur « obéit à ses Objectifs de Joueur ». On retrouve régulièrement dans le reste du jeu (et dans les Snake Tales) ce genre de métaphore de la responsabilité du joueur dans l'univers fictionnel.

Crédit photo : James Clinton Howell (DeltaHeadTranslation.com)

Dans MGS1, il arrivait aussi que l'Objectif du Joueur ne corresponde pas à l'Objectif de l'Acteur, ou que l'un mette l'autre en péril. La grande différence, c'est que l'échec n'était que temporaire. La victoire (la catharsis, ce dénouement positif et libérateur auquel MGS1 nous a habitués) était retardée, mais efficace :

- On se fait avoir comme un bleu avec la séquence des cartes PAL ? Pas grave, on peut réparer cet affront en défonçant le Metal Gear Rex.

- On se fait piéger et emprisonner par Sniper Wolf ? Pas grave, on finira par l'assassiner froidement (même qu’elle nous appellera son « héros »).

- On tue involontairement deux otages ? Pas grave, on en sauve deux autres à la fin du jeu.

- On ne sauve pas Meryl ? Pas grave, on peut y remédier à la prochaine partie !

Bref, Howell démontre que pour chaque échec, MGS1 offrait toujours en retour l'opportunité d'une victoire claire et nette.

Dans MGS2, suite à la catastrophe du Tanker, on s'attendait donc à expérimenter la catharsis promise. Et la meilleure façon d'y parvenir était que Snake ait survécu.

Il avait survécu, oui… Mais hors de portée du joueur, incontrôlable. Ce fut le coup de grâce pour la Carte de la Série. En plus, l'abandon du contrôle de Snake s'est accompagné de l'abandon esthétique de MGS1 : décors, musiques, écran de « Game Over », tous ces éléments familiers qu'on avait retrouvés dans le chapitre du Tanker se sont retrouvés modifiés... Corrompus.

Pourtant, même après le changement d'acteur, même après avoir dit « bye bye » à MGS1, il restait toujours un espoir de retrouver l'expérience de la catharsis : la Carte du Scénario.

b/ La Carte du Scénario : à la recherche de la rédemption

Pour Howell, ce qui se passe ensuite dans la tête du joueur est inévitable : aussi déboussolé qu’on puisse être par la perte du contrôle de Snake, on se met immédiatement en quête de la Carte du Scénario et du respect des conventions de la fiction.

A première vue, ça ne semble pas trop mal barré : on s'infiltre à la nage en solo dans un complexe industriel, la mission semble suffisamment urgente et dangereuse, le Colonel est là avec sa voix rassurante. Cool.

Mais voilà, après quelques minutes, la Carte du Scénario commence déjà à être malmenée : l'apparition de Snake engendre ce que Howell appelle une « parodie de l'intensité des premiers pas dans MGS1 ». L'entrée en matière de Raiden (encore masqué) est effectivement ridiculisée par celle de Snake, qui est toujours en avance et laisse des gardes assommés derrière lui. On commence donc l'aventure de la manière la plus humiliante qui soit : en galérant à faire le ménage derrière Snake. On doit même se cacher quand les gardes se réveillent et qu'ils commencent à chercher… Snake !

Le joueur assidu de MGS1 reconnaît bien cette portion de la Carte du Scénario, mais elle ne lui procure pas les sensations attendues. De plus, comparé à Shadow Moses, « l'autre intrus » (Pliskin) apparaît beaucoup trop tôt, ruinant l'illusion que le joueur opère entièrement en solo, qu'il est la dernière chose qui se dresse entre les terroristes et leurs victimes.

Snake, sous l'apparence de Pliskin, reprend le rôle de Gray Fox, l'intrus rival. Mais une fois encore, sa présence écorne la Carte du Scénario :

- La relation « maître-disciple » entre Snake et Raiden est totalement virtuelle, elle n'a rien de l'intensité dramatique des rapports entre Gray Fox et Snake.

- Là où MGS1 entretenait le mystère sur « l'autre intrus », avec une sombre histoire de camouflage optique et de meurtres en série, MGS2 réunit tous les indices pour qu'on détermine au plus vite l'identité de Snake, et qu'on en rigole (notamment avec la boîte en carton).

- Dans les deux jeux, un couloir ensanglanté et jonché de cadavres mène à la première rencontre avec « l'autre intrus ». Mais dans MGS2, la scène cinématique suivante inverse les rôles. L'acteur que le joueur incarne ne sauve personne ; au contraire, il doit être lui-même sauvé !

- A l'issue de la première rencontre avec Gray Fox dans MGS1, on apprenait son nom. Pliskin, lui, garde son identité secrète.

- Snake était la raison pour laquelle Gray Fox avait infiltré Shadow Moses… Ironie du sort, Raiden ne présente aucun intérêt pour Pliskin. Gray Fox était d'abord perçu comme un ennemi, puis un allié du joueur, il se sacrifiait pour Snake ; c'est exactement l'inverse pour Pliskin. A la fin, il ne se sacrifie pas pour le joueur ; il sacrifie le joueur pour accéder à l'Arsenal Gear.

Crédit photo : James Clinton Howell (DeltaHeadTranslation.com)

MGS2 fait donc mine de suivre la Carte du Scénario de Shadow Moses, mais en refusant systématiquement au joueur la satisfaction et la tension dramatique habituellement liées à ce genre de péripéties dans MGS1.

Howell donne de nombreux autres exemples de ce procédé dans son article, en comparant les boss des deux épisodes. Dans leur forme, les combats de MGS2 rappellent subtilement (ou pas) ceux de MGS1.

Crédit photo : James Clinton Howell (DeltaHeadTranslation.com)

Cette analyse des boss permet à Howell d’apporter des réflexions totalement inédites à l'époque, notamment sur l’immortalité de Vamp (successeur symbolique de Liquid, l'homme qui ne voulait jamais mourir) et de Fortune. Cette dernière, telle la porte-parole du jeu tout entier, rabaisse sans arrêt Raiden (par extension, le joueur) et glorifie Solid Snake. Comme nous, elle se languit du héros de Shadow Moses, et n’a rejoint cet univers virtuel que pour le rencontrer.

c/ La Carte de Solid : crise d’identité et rédemption

Selon Howell, la Carte de Solid existe en complément des deux autres, en filigrane, comme une frustration perpétuelle, à un degré très spécifique au jeu vidéo.

C’est en effet la particularité de notre média préféré de nous intégrer pleinement à l’oeuvre, viscéralement. Qu’on le veuille ou non, un jeu nous attache au personnage qu’on dirige : pour reprendre les mots du début de MGS2, la machine connecte un « Jack » à un « Nerd »10.

Oui, Sons of Liberty en fait des tonnes à ce sujet, en demandant les informations personnelles du joueur, en les inscrivant sur le dog-tag de Raiden, etc. Mais cette insistance n’est pas simplement une figure de style : ce n’est que la face visible d’une relation complexe entre le Jack et le Nerd, entre un acteur et un joueur qui n’ont pas toujours les mêmes objectifs, ni les mêmes désirs… Ou plutôt si, ils partagent un désir commun : celui d’être Solid Snake (pour la bonne et simple raison qu’ils ont tous deux terminé plus de « 300 missions VR » et qu’ils en sont fiers, ces gros malins).

Ils partagent aussi un même statut : celui de « bidasse virtuelle de l’ère numérique », selon les mots de Snake.

Et enfin, ils ont une même attente : face au constat que ni l’un, ni l’autre n’est Solid Snake (mais qu’ils évoluent quand même dans un jeu estampillé Metal Gear), joueur et acteur s’attendent — au minimum — à pouvoir « faire comme si ».

Pas de bol, le jeu va progressivement leur refuser ce plaisir, notamment parce que Raiden ne peut pas s’empêcher de laisser libre cours à sa propre personnalité, très différente de celle de Snake : il admet qu’il « quitterait le champ de bataille s’il le pouvait » (tout l’inverse de son maître-à-penser), il estime que les otages sont plus importants que sa mission, etc. Et à la toute fin, il évoque même son droit à refuser de combattre le boss final.

Ce comportement inhabituel pour un personnage de jeu vidéo a éveillé la curiosité de Howell qui en déduit que, dans MGS2, Raiden souhaite être à la fois lui-même et Solid Snake. C’est son grand dilemme. Mais il finit par se soumettre — inévitablement et entièrement — à la Carte de Solid, à l’illusion d’être Snake. La situation dans laquelle il se trouve le pousse à agir exactement comme le mercenaire légendaire, puisqu’elle rappelle constamment MGS1.

Le joueur, lui aussi, se soumet à cette illusion. Il est heureux de retrouver — en grande partie — le gameplay de MGS1, ainsi que des situations familières qui lui rappellent ses épreuves et ses victoires à Shadow Moses.

Le problème, c’est que ce gameplay n’aboutit jamais, dans MGS2, à la catharsis habituelle de MGS1. Le joueur et son avatar ne tissent pas entre eux une relation faite de victoires communes… Mais bel et bien de défaites partagées.

En d’autres termes, le joueur et Raiden sont des compagnons d’infortune dans leur quête impossible d’accéder au statut de héros légendaire. Mais là où le joueur continue de chercher par tous les moyens à vivre sa fantaisie, Raiden finit par voir la vérité en face. Ceci provoque chez lui une crise d’identité qui va modifier profondément sa relation au joueur.

Pour Howell, c’est à partir de la scène de torture dans l’Arsenal Gear que Raiden reprend le dessus, s’affirme en héros unique et se met soudain à décider comment le joueur doit jouer au jeu. Au même moment, par extension, MGS2 se met à affirmer sa propre originalité par rapport à MGS1. Howell en donne de nombreux exemples :

- La salle de torture est exactement identique à celle de Shadow Moses, mais la tension disparaît totalement (la séquence est trop facile, on peut même poser la manette et attendre). C’est un point de départ qui annonce la couleur : jusqu’ici, c’était comme si vous étiez dans MGS1, mais ça suffit maintenant.

- La nudité de Raiden n’est pas uniquement physique : il se dévoile soudain entièrement. Enfant-soldat dans des circonstances très précises, personnage de jeu vidéo avec son propre background, il n’est pas — et ne sera jamais — Solid Snake. « Face à sa propre superficialité », selon les mots de Howell, il entame une véritable crise existentielle.

- Littéralement, Raiden se balade nu comme un ver et dissimule avec honte ses parties génitales, au milieu d’un décor étrange, une sorte de matrice qui tranche singulièrement avec le reste de sa mission. Métaphoriquement, il connaît une renaissance, il a perdu toutes ses certitudes et cherche sa voie à travers les étapes d’un transit intestinal11>, alors que l’univers de MGS1 — sa fantaisie, et celle du joueur — se dissout (c’est d’ailleurs à ce moment que le Colonel tombe son masque et cesse de se comporter selon les attentes de Raiden).

- Soudain, Raiden ne laisse plus contrôler entièrement par le joueur. Désarmé et vulnérable, il sacrifie pourtant ses aptitudes de combat à mains nues pour cacher son entrejambe (conscient qu’il est d’être observé). Il se met à éternuer au hasard. Ces changements de gameplay révèlent que Raiden n’est plus un avatar abstrait, mais un personnage concret. Il s’en rend compte définitivement, quelques instants plus tard, en voyant apparaître le vrai Solid Snake dans sa mythique combinaison furtive, et se trouve bien obligé d’admettre qu’il n’est pas le héros de Shadow Moses.

- Raiden se dote alors d’une méthode de combat unique, c’est-à-dire différente des méthodes de Snake : le maniement de l’épée. Ce katana, c’est son arme à lui, sa particularité. Howell en donne une analyse incroyablement poussée du point de vue du gameplay. Pour être maniée par le joueur, l’épée nécessite un bouton et deux joysticks ; l’exact opposé du maniement des armes à feu qui nécessitent, en vue intérieure, deux boutons et un joystick. De même, alors que l’arme à feu fonctionne mieux en vue intérieure (permettant ainsi au joueur de s’unir au personnage qu’il contrôle), l’épée atteint son plein potentiel en vue extérieure (ce qui symbolise, pour Howell, un « exorcisme », le joueur étant contraint à se séparer de Raiden). Cette réflexion est ponctuée d’une comparaison entre le combat contre les soldats à la fin du Tanker et celui dans le hangar de l’Arsenal Gear : une caisse permettait à Snake de se protéger totalement des tirs ennemis et tirer pleinement parti du gameplay des armes à feu… Mais pour Raiden, le système de couverture devient graduellement inutile : soit le mur est trop bas pour le protéger entièrement, soit la position des ennemis ne favorise pas l’utilisation d’armes à feu… Et dans la dernière zone, il n’y a tout simplement plus d’autre protection que l’épée elle-même. En bref, le joueur est progressivement contraint à abandonner les méthodes de combat de Snake pour adopter celle de Raiden. L’épée permet enfin au joueur et à l’acteur d’atteindre leurs objectifs (notamment, lors de ce passage, celui de protéger Snake, dont les méthodes de combat ne sont pas adaptées à la situation et qui, dans les niveaux de difficulté élevés, offre une piètre performance). Comme le dit Howell, « le joueur ne peut connaître la victoire qu’en abandonnant l’idéal de Solid Snake », et c’est exactement ce qui se déroule sous les yeux (et les doigts) du joueur.

- Après cet exorcisme, le combat contre les 25 Metal Gear Rays va brièvement renouer les relations entre Raiden et le joueur, en replaçant ce dernier en vue intérieure pendant la plupart du combat. Dans cette arène tout droit sortie des missions VR de MGS1, un dernier instant de nostalgie s’opère avant que, fatalement, Raiden rejette à nouveau la fantaisie du joueur en refusant d’anéantir le dernier Ray, en abandonnant alors que celui qui tient la manette était en mesure de remporter la victoire. Un autre rejet fait écho à celui-ci lorsque, dans la cinématique suivante, les personnages de MGS1 quittent le navire, littéralement, annulant définitivement tout espoir d’assister à la « vraie suite » narrative de MGS1, celle qui se serait soldée par un combat spectaculaire entre Snake et Liquid Ocelot. Dans ce contexte, Raiden et le joueur ne peuvent même pas prétendre à la moindre catharsis liée au scénario de MGS2 : en l’espace de quelques instants, ils voient l’ennemi s’occuper à leur place des Metal Gear Rays, de Fortune et de Solidus (qui était censé être le grand méchant mais devient un pion comme un autre dans l’échiquier).« L’arnaque » se dévoile dans toute sa splendeur : non seulement MGS2 ne fonctionne pas comme MGS1 mais en plus, il empêche le joueur d’assister à la suite de MGS1. Snake et Liquid s’enfuient en emportant avec eux la Carte du Scénario, la Carte de la Série et la Carte de Solid.

- A ce stade, que reste-t-il au joueur ? Un combat final au terme duquel les Objectifs du Joueur et ceux de l’acteur vont enfin, pour la première et unique fois, coïncider avec la mort de Solidus et la fin du jeu. La cinématique suivante symbolise, à travers le rejet du joueur par Raiden, le rejet de MGS1 par MGS2. De même, l’écran de fumée que constituait l’écran-titre du jeu rejette Snake et la couleur rouge caractéristique de MGS1 et des armes létales ; pour Howell, cette « transformation visuelle » symbolise les innovations de MGS2, ainsi que « le réveil de Raiden et le changement de gameplay ». Comme un dernier symbole, la cinématique de fin se conclut aussi sur la fécondité de Raiden, à mettre en parallèle (toujours de manière métaphorique) avec la stérilité de Snake.

En conclusion de son analyse, Howell insiste sur le fait que toutes ces frustrations successives de l’expérience subie par le joueur dans MGS2 seraient vaines si elles ne servaient pas un message plus vaste, un thème bien particulier : celui du mème, de la mémoire culturelle. Si les aventures de Raiden se déroulent ainsi, c’est pour donner au joueur une expérience directe de la futilité d’utiliser sa mémoire culturelle pour trouver la résolution d'un problème actuel, qui exige de nouvelles solutions.

Tout comme Solidus qui échoue dans sa révolution parce qu’il a puisé le concept de celle-ci dans l’histoire de ses ancêtres (les fameux « Sons of Liberty »), le joueur et Raiden échouent en utilisant leur mémoire culturelle (partagée) de MGS1 pour réagir aux situations de MGS2.

« Chaque génération doit dépasser ses idéaux romantiques du passé pour s’attaquer à des problèmes similaires de sa propre manière. » Ou, autrement dit, toujours par Howell : « nous ne devons pas laisser notre mémoire culturelle décider de la manière dont nous agissons dans des situations similaires à celles qui ont créé cette mémoire culturelle ».

De ce point de vue, comme ne le manque pas de souligner l’auteur, toute critique — ou louange — du scénario de MGS2 est vaine (après tout, on parle d'un jeu où un personnage active un cheat code au beau milieu d'une cinématique !).

« Non, le script n’est pas aussi bon que celui de MGS1. Il n’est pas censé l’être. La clé de MGS2 n’est pas son script, ni sa narration mais bien la forme dont ils sont tous deux au service. »12 Une forme qui ne se contente pas de reproduire celle de MGS1, mais l'utilise comme tremplin pour atteindre un objectif bien particulier...

3/ Derrière la fumée, le miroir : MGS2, la libération interdite ?

Quand la mémoire culturelle d’un individu lui fait défaut, il ne peut s’en remettre qu’à son propre jugement. C’est probablement là où voulait en venir Kojima en nous apportant ce problème qu’est MGS2 : nous forcer à lui trouver une solution, de préférence personnelle.

Le principal obstacle à la réflexion du joueur est l’écran de fumée, l’illusion que constitue la similitude entre MGS2 et MGS1. Une fois celui-ci surmonté, on est dans un premier temps aussi perdu que Raiden à la fin du jeu, mais cette confusion devient potentiellement féconde (tout comme Raiden lui-même).

Comme le dit Wolfe :

« Pour un artiste comme Kojima, qui pense que le seul art véritable est l’art postmoderne, c’est une chose positive de faire imploser un jeu pour forcer le joueur à abandonner les illusions qu’on lui a présenté. C’est risqué et à coup sûr, ça va emmerder pas mal de gens, mais il y a un espoir que ceci va vous provoquer et vous inspirer à remettre en question votre monde, comme l’art le fait si souvent. »

a/ Les limites du plan de Kojima

On l’a vu, inutile d'analyser MGS2 comme si on voulait l'expliquer, comme si on voulait en percer le mystère et trouver enfin la clé qui permettrait de comprendre ce satané jeu. De toute manière, la fin est totalement insensée et ne répond à aucune logique. Que font ces deux mercenaires en combinaison moulante à discuter tranquillement face aux décombres de ce qui pourrait être assimilé à un attentat terroriste, dans lequel ils sont impliqués ? C'est un rêve, ça ne fait aucun doute. Ou pas ? Peu importe. On nage en plein Philip K. Dick et son Souvenirs à vendre, qui a inspiré le scénario de Total Recall. La question n’est pas de savoir s’il s’agit ou non d’un rêve… Mais si on désire que c’en soit un !

Dans la cinématique finale de MGS2, Snake déblatère des propos obscurs sur la notion de réalité. On l’aura compris (ou pas), après avoir traversé l’Arsenal Gear, l’important n'est plus la réalité de l'univers fictionnel… Mais plutôt la réalité du joueur. Après tout, c’est en quelque sorte au joueur, à travers Raiden, que Snake propose de faire table rase et recommencer le jeu avec un esprit libre.

Malheureusement, c'est là où le plan complexe de Kojima se heurte à certaines limites, et presque à une impasse. Tel Solidus, il avait pour ambition de détruire « le système » de l'intérieur et libérer les esprits. Mais cette libération s'accompagne d'une liberté : celle du joueur d'accepter ou de décliner la proposition. C’est le choix offert par Total Recall, autrement plus décisif que celui de Matrix : il n’y a qu’une seule pilule, et impossible de savoir si elle aura les effets voulus. Il ne s’agit pas d’un dilemme mais d’un saut de la foi. Neo peut prendre une décision en connaissance de cause. Douglas Quaid, lui, n’a pas cette chance. Pour ne rien arranger, il est également conditionné à faire son choix de manière impulsive, sans vraiment y réfléchir, à un moment où il a déjà sombré trop profondément dans les limbes de sa fantaisie.

Raiden et le joueur de MGS2 sont dans la même situation que Quaid. Confrontés à l’irréalité de leur fiction, ils décident instinctivement de se protéger, de conserver leur confort13.

Mais ce que veut Kojima suppose justement, de la part du joueur, un refus du confort et surtout, la reconnaissance (voire l'aveu) de ses propres torts. Ça fait beaucoup… Beaucoup trop ?

Le geste de Raiden, qui jette les dog-tags gravés au nom du joueur, a souvent été tourné en dérision. Trop transparent, trop « obvious »… Alors qu'en fait, ce n'était pas suffisant. Rien n'est jamais suffisant : ni se faire sermonner par Liquid sur notre besoin de meurtre, ni assassiner The Boss, ni s'entendre dire que la guerre a changé et qu'on doit « laisser le monde tel qu'il est », ni construire une arme nucléaire au nom de la paix… Ni l'équivalent dans The Phantom Pain.

On a déjà entendu parler de joueurs qui ont éteint leur console quand le colonel de MGS2 le leur ordonnait. Mais qui a éteint la console au moment vraiment opportun, le « Zugzwang »14, c’est-à-dire avant le combat final, quand l'ordinateur a dévoilé toute sa supercherie et qu'on n'a plus aucune excuse ?

Probablement personne.

Y'a pas à dire, le plan S3 a de beaux jours devant lui…

b/ La matrice contre elle-même

En dernier recours, Kojima a glissé la clé de MGS2 dans les ajouts de Substance. L’ultime épisode des Snake Tales mettait enfin le joueur devant le fait accompli, sans échappatoire : pour sortir de la spirale infinie des missions virtuelles, il fallait quitter le jeu. De la manière la plus littérale possible, en sélectionnant « Exit » et non pas « Continue ». En acceptant sa défaite.

En d'autres termes, pour aller de l'avant, il fallait abandonner. Grande leçon d'humilité, doublée d'un scénario existentiel improbable, selon lequel le joueur est le seul responsable de la destruction du monde virtuel dans lequel il évolue… Et peut-être que, tôt ou tard, cette destruction sera répercutée dans le monde réel ?

Ce dernier Snake Tale, dont le titre fait habilement référence à un « observateur extérieur » (observateur, et non acteur…) est un condensé du jeu principal, un résumé de la véritable substance de MGS2 et surtout de ses trois principales énigmes :

- « See me for what I am » : Rose, le personnage illusoire par excellence, parle au nom du jeu tout entier, en invitant le joueur à la considérer telle qu'elle est, à savoir une illusion. C'est le point de départ : reconnaître que la fiction est une fiction. C'est loin, très loin d'être évident. Il y a tout à fait moyen de rester bloqué au stade des « mots », comme Snake appelle le scénario, c'est-à-dire dans les limbes (si plaisantes et insouciantes) de la fiction.

- « Will you handle the truth ? » : Ce sont les mots d'Olga, qu'elle lance comme un défi à Raiden, au moment où il est le plus faible et démuni face à l'évidence que tout n'est qu'illusion autour de lui. C'est la question-clé : admettre que MGS2 est une illusion n'est pas suffisant, il faut absorber cette vérité et se rendre compte qu'elle a des implications au-delà du virtuel. C'est tout aussi loin d'être évident. Même le plus fervent défenseur de la "théorie VR" peut considérer que l'énigme s'arrête là, que MGS2 est un exercice de style (postmoderne ou autre…) déjanté et provocateur. Mais ce serait oublier une autre leçon essentielle du tournant du XXIème siècle en matière de réalité virtuelle : il n'y a pas de cuillère (ce que Fortune a parfaitement compris, quelques secondes avant sa mort…).

Crédit photo : Terry Wolfe (MetaGearSolid.org)

- « Who am I really ? » : C'est Raiden qui pose — enfin ! — cette question, à laquelle son ami imaginaire, son oracle, répond : tu es le seul à pouvoir le savoir. C'est le moment où le jeu lâche la bride, sans crier gare et laisse le joueur seul, face à LA question existentielle, intemporelle. Vaste programme. Trop vaste ? Trop libre, surtout. Avec cette scène finale, Kojima atteint la limite de ses possibilités, et laisse le joueur libre de choisir la pilule rouge ou bleue.

Une fois la « vérité » révélée, la couleur rouge de l'écran-titre, symbole de MGS1 et des armes létales (du besoin de meurtre dont parle Liquid), est supplantée par le bleu, symbole de MGS2 et des armes non létales (qui constituent l'une des principales innovations de gameplay de MGS2, ainsi que la seule chance pour le joueur d'échapper au triste destin décrit par Liquid).

La question existentielle de Raiden n'est peut-être pas aussi barbante qu'elle en a l'air. Etant donné le contexte dans lequel elle est posée, on peut la comprendre comme une invitation à la réflexion sur notre condition de joueur, les raisons pour lesquelles nous nous immergeons dans d'autres réalités, les raisons pour lesquelles nous sacrifions une part de notre liberté afin qu'une machine nous divertisse15. Ou alors, on peut y voir une interrogation sur notre rôle dans l'ère de l'information numérique, au commencement d'un nouveau millénaire suffisamment angoissant pour motiver Kojima à tenter le tout pour le tout, et à mettre en jeu la popularité (la pérennité) de ses propres jeux (ses propres « mèmes ») pour nous faire réagir.

C'est là que MGS2 prend toute son ampleur d'œuvre d'anticipation pertinente, en exprimant l'urgence de faire preuve de discernement dans ce nouvel ordre mondial où nous, « enfants de la liberté », devrons prendre garde aux pièges de la technologie et de la fiction... Et décider nous-même de ce que nous voulons transmettre aux générations futures, sans être entravés par les certitudes des générations antérieures, ni par les nôtres, et encore moins par le contrôle arbitraire de « quelque chose d’irréel » (les mots de Solidus, pour désigner la mission de Raiden).

Rien de nouveau sous le soleil... MGS2 n'est certainement pas la première, ni la dernière histoire de science-fiction à effectuer ce genre de mise en garde. Mais le génie de Kojima, c'est d'avoir transmis ce message à travers le potentiel d'allégorie « magique » (comme il le dit à travers Snake) de l'ère numérique… En particulier, le potentiel de ce tout jeune média vidéoludique qui symbolise à la fois les meilleures promesses et les pires dangers d’une rencontre entre la technologie et la fiction.

MGS2, c'est la matrice contre elle-même, la machine au service des valeurs humaines… Et peut-être aussi, le jeu vidéo contre lui-même, qui se remet en question, qui ne cherche plus à mentir : « the cake is a lie », certes, mais c’est totalement évident et surtout délibéré16 ! Pour le joueur, encore faut-il le comprendre... Puis, l'accepter.

Voulons-nous être des « Sons of Liberty », ou des « Guns of the Patriots » ? Des « bidasses virtuelles de l'ère numérique » ou des êtres humains dignes, capables de sélectionner librement ce qui importe vraiment dans nos vies, pour le transmettre à notre descendance ? Il y a 15 ans, cette réflexion germait dans l'esprit de Kojima suite à l'affaire Napster ; elle est toujours d'actualité, à l'heure où on prétend que nos émotions peuvent être contrôlées à travers un réseau social numérique. Pour Kojima, comme pour d’autres auteurs17, il s’agit carrément d’une question de survie de notre espèce.

Voilà la pertinence de MGS2 : nous mettre directement à l'épreuve de toutes ces angoisses anticipées, dans une situation aussi inconfortable que la vérité qu'on trouvera au bout du tunnel, et juger de nos résultats en s'adressant honnêtement à nous, en tant qu'êtres humains libres de nos décisions, libérés d'une matrice tissée par nous-même, prêts à prendre le risque de faire des choix. Cet héritage-là est intemporel.

L'ironie du sort, c'est que tout ceci ne soit possible qu'à travers une expérience de fusion presque charnelle, puis de rupture soudaine, entre le joueur et la machine : une connexion intime18, une vraie interaction19 et une déconnexion responsabilisante20.

Conclusion : MGS2, l’héritage interdit ?

Expérience artistique peu commune, jeu d’auteur lourdement porté sur la méta-analyse, MGS2 n’en reste pas moins un blockbuster vidéoludique qui a marqué le jeu vidéo de manière très concrète, en le faisant notamment basculer vers des méthodes de développement hollywoodiennes. Ce grand écart entre deux héritages a beau être assumé par MGS2, il pose le problème de déterminer l’influence exacte de ce jeu sur les esprits.

Il y a treize ans, le succès était certes au rendez-vous. Mais l’échec de Kojima à conscientiser le joueur, dans des situations pourtant tellement « évidentes » (et peut-être même idéales ?), c’est aussi l’échec du jeu vidéo à s’affirmer comme autre chose qu'une réalité virtuelle manipulatrice. L'échec des « enfants de la servitude » à se libérer eux-mêmes de leurs chaînes.

Au milieu de ce gros « fail » (dont on n’oserait dire qu’il était programmé, mais sans doute pressenti, envisagé21), un espoir se dessine cependant, et c'est l'invitation de Snake à « tout recommencer » (et pas seulement le jeu !) avec une mentalité libérée. En gardant à l’esprit cette réflexion de Terry Wolfe :

« Ne faites pas comme si c’était vrai, mais voyez-le comme ce qu’il est : une réalité virtuelle. Un jeu. »

De manière assez incroyable, ce que Snake dit dans la scène finale, c'est de ne pas faire attention au scénario, à « l'expérience narrative riche » dont les grosses productions modernes sont tellement fières. C’est parce que MGS2 joue la carte de la vraie maturité, celle de remettre en question le média lui-même, pas la manière dont il est perçu. Et ceci, bien avant le boom des « jeux indés » et autres productions récentes (rarement des AAA) qui osent poser ce genre d’interrogation… Mais dont l’enjeu n’est certainement pas aussi décisif. Aujourd’hui, on n’imagine pas le jeu le plus attendu (eh oui, pas même si c’est un MGS…) refaire le coup de MGS2.

C’était il y a seulement treize ans, mais l’industrie était si différente ! Au moment où Kojima tenait son projet de jeu entre les mains, avec cette technologie aux capacités infinies au service de ses ambitions… Je suis prêt à parier que rien ne lui semblait impossible, pas même cette idée complètement casse-gueule. L’héritage de MGS2, c’est aussi peut-être l’optimisme naïf et le courageux espoir de cette époque déjà lointaine où l'opération de libération des gamers fut avortée par eux-mêmes.

———

Notes

1. « Metal Gear Solid 2 était une blague. Nous savions que c'était une blague ; c'est pourquoi nous avons écrit un article en prétendant que c'était de la littérature. »

2. Voir ici.

3. Une métaphore de Terry Wolfe qui prend sa source dans certaines similitudes entre MGS2 et le film de James Cameron (les noms de Jack et Rose, le « naufrage » du lieu de l’action, etc.).

4. Mouvement artistique en rupture avec les conventions du modernisme. A différencier de la philosophie postmoderne, et de la postmodernité en tant que concept de sociologie.

5. A la sortie de MGS3, GameSpy eut l’audace crapuleuse de se remémorer « l’échec » de MGS2, en prétendant qu'il faut être « un étudiant spécialisé en littérature postmoderne » pour comprendre tout ce « méta-blabla ».

6. Je serais curieux d'entendre l'opinion de David Cage sur ce sujet…

7. James Howell dans une interview avec Ryan Payton à propos du scénario de MGS2 : « C’est comme si on vous demandait de réparer une vitre avec un marteau ».

8. Dans cette optique, le Kojima de MGS2 ressemble au Hitchcock de Psychose, qui brouillait les pistes et jouait avec son public. Comme Psychose, MGS2 connut un « teasing » peu commun, un « découpage » en deux parties, la subversion de plusieurs promesses scénaristiques et surtout, un secret extrêmement bien gardé (y compris des journalistes, jusqu’au dernier moment)… Dans les deux cas, aussi, la réception critique fut mitigée, car désarçonnée par tant de procédés inhabituels.

9. Après la séquence de torture, Raiden affirme son identité en tant qu'acteur et non simple avatar du joueur. Quand il est nu, il se cache les parties génitales, limitant ainsi les commandes du joueur, dans une situation pourtant dangereuse. Peu après, il abandonne le combat final avant que le joueur puisse détruire le dernier Ray.

10. Lors d'une conversation entre Raiden et le Colonel, ce dernier lui demande de se connecter au « node » pour y récolter des informations (et notamment le nom du joueur !). Raiden (dont le prénom, Jack, évoque la prise du même nom) croit avoir entendu « nerd ».

11. Les noms des différentes sections de l’Arsenal Gear font écho au transit intestinal et se terminent par le rectum.

12. Howell définit ainsi la « forme » d’un jeu vidéo : « Ce que raconte un jeu à travers son gameplay, level design, représentation spatiale, ses couleurs, motifs et l’incorporation du joueur. »

13. Dans une interview avec Ryan Payton, James Howell déclare que MGS3 constitue une régression, sous-entendu un retour à ce confort dont s’était affranchi MGS2. Il se met dans la peau de Kojima qui s’adresserait au joueur : tiens, voilà ton jouet, « redeviens un petit garçon ».

14. Du nom d’une situation au jeu d’échecs dans laquelle un joueur qui est obligé de jouer un coup qui le fait perdre ou dégrade sa position. Généralement, cette situation a lieu en fin de partie. A rapprocher du film WarGames (1983) — dont le scénario de Peace Walker est très largement inspiré — et la fameuse réplique finale de l’ordinateur : « Strange game. The only winning move is not to play. »

15. Pour creuser ce genre de questions, je vous renvoie à quatre épisodes de la série « 8-Bit Philosophy » sur Youtube, qui présentent de manière amusante les bases des principales réflexions philosophiques de MGS2 : Can we be certain of anything? - Do we enjoy being free? - Does rationality give life meaning? - Do humans operate like computers ?

16. « I lied to you, but I wanted to be caught. » (Rose AI)

17. Dans Le Monde Perdu, l’écrivain Michael Crichton traite du thème de l’extinction. Son personnage Ian Malcolm prononce ce monologue, étonnamment similaire à celui de l’IA de Campbell lors du dernier appel codec de MGS2 : « (…) personally, I think cyberspace means the end of our species (…). Because it means the end of innovation. This idea that the whole world is wired together is mass death. Every biologist knows that small groups in isolation evolve fastest (…). Put three people on a committee and they may get something done. Ten people, and it gets harder. Thirty people, and nothing happens. Thirty million, it becomes impossible. That’s the effect of mass media—it keeps everything from happening. Mass media swamps diversity. It makes every place the same (…). All differences vanish. In a mass-media world, there’s less of everything except the top ten books, records, movies, ideas. People worry about losing species diversity in the rain forest. But what about intellectual diversity—our most necessary resource? That’s disappearing faster than trees. But we haven’t figured it out, so now we’re planning to put five billion people together in cyberspace. And it’ll freeze the entire species. Everything will stop dead in its tracks. Everyone will think the same thing at the same time. Global uniformity (…). And believe me, it’ll be fast (…). It doesn’t require asteroids or diseases or anything else. It’s just behavior that suddenly emerges, and turns out to be fatal to the creatures that do it. »

18. En se connectant au "jack" (Raiden), on accède aux différents éléments constitutifs de la machine sur laquelle tourne le jeu : "kernel" (Colonel), "shell" (Big Shell), "cell" (Dead Cell), Emotion Engine (E.E.). Voir cet article de Terry Wolfe, qui fait le parallèle entre les noms des personnages et leur « fonction informatique » dans le plan S3. Un certain Tanner Higgin, dans un article académique remarquable, insiste également sur « l’informatisation » que subit le joueur de MGS2 en se connectant à la manette Dual Shock. C’est la rencontre d’un système biologique et d’un système informatique.

19. Dans le sens étymologique d'une « action réciproque ». Pour Kojima, il est peu probable que l'interactivité se limite à diriger un personnage dans un environnement précalculé. Peut-être envisage-t-il l'interactivité comme foncièrement postmoderne : un jeu qui rejette son lecteur, comme la « Refusing Chair ». D'où la scène où Raiden jette les dog-tags (le rejet par l'ordinateur des données qui y ont été inscrites par l'utilisateur). Raiden est le vecteur de cette interaction, de l'information échangée entre le joueur et le jeu. Comme le dit Tanner Higgin, Raiden (le joueur) est peut-être même un virus injecté dans le jeu. Voire le beta-testeur d’une sorte de gigantesque test de Turing. Mais il n’en a pas conscience. Est-il vecteur d'informations libres ou émissaire d'un contrôle de l'information ? Comme le dit Wolfe : « can we be trusted to pass down information? Are we fit to decide what the truth is, or are we gullible Snake wannabes, following orders without a second thought? ». La question est posée dans des termes autrement plus complexes que cette développeuse de thatgamecompany qui, pourtant, se déclare motivée par le désir de transmettre ses certitudes à la génération future à travers « le média magique du XXIème siècle ». Incroyable qu'elle ne cite pas MGS2, alors qu'il cadre totalement avec son projet et son argumentaire !

20. A la toute fin, Kojima vise à insuffler une certaine responsabilité au joueur, par les mots de Snake : « It's for you to decide. It's up to you. Everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice… ».

21. Les paroles de la chanson du générique de fin, « Can’t Say Goodbye to Yesterday », font référence au déni de la réalité présente, à l’incapacité de « faire ses adieux à hier », à la volonté de s’accrocher aux acquis, à la joie et la « paix intérieure » que procure la nostalgie… A travers ces paroles, Kojima anticipait peut-être le désarroi et le désaccord des joueurs face à son énigme.