Animation japonaise, Heroic Fantasy : deux âmes sœurs prédisposées à s'aimer, et dont l'union a pourtant tout du mariage arrangé. Un paradoxe en soi. En effet, comment expliquer qu'un média culturel aussi fécond, riche et décomplexé, ne sache s'approprier les codes d'un genre qui n'a lui-même rien à prouver en la matière ?

La question n'est pas neuve, et pourtant elle reste d'actualité car le constat est sans appel : exceptions exceptées (comme le veut la coutume), il n'existe pas de véritable Heroic Fantasy « à la japonaise » - ou du moins, pas à la télévision. Dès lors que les équipes de développement s'éloignent des modèles européens censés faire autorité, impossible d'y couper : les œuvres retournent à leurs routines nippo-nippones, tant au niveau de la direction artistique que de l'architecture scénaristique, au point que la Fantasy n'y joue qu'un rôle d'arrière-plan - ou pire : d'argument commercial pour vendre au public un énième shonen/ecchi à sensations ( Legend of Lemnear, Blue Dragon, Fairy Tale, Queen's Blade...). Hors des déclinaisons respectueuses engoncées dans nos traditions (Record of Lodoss War, Crystania, Arslan Senki, Kaze no Tairiku ...) ou des titres ouvertement parodiques (Luna Varga,Slayers, Louie the Rune Soldier, Orphen, ...), point de salut.

Aussi le public et les créatifs se seraient-ils fait une raison si dans le même temps, le champ des J-RPG n'avait pas fait fi de cette incompatibilité, là où son grand frère de papier n'en finissait plus d'échouer. Univers denses et détaillés, fulgurances épiques, personnages complexes, twists imprédictibles... pas de doute : l'identité de la Fantasy japonaise, c'est dans les pixels qu'elle se forge - ou qu'elle s'est forgée, rectifiera-t-on, à l'époque où ces vidéoludies connaissaient leur âge d'or et rivalisaient d'inventivité, avant de troquer leur belle originalité contre un label AAA dans l'air du temps. Le problème subsiste cependant : comment expliquer le fossé qui, dans les années 90, séparaient ces dernières d'une production télévisuelle d'arrière-garde ? Et comment faire pour combler celui-ci ou, a minima, réduire l'écart, pour donner à l'une les lettres de noblesse de l'autre ?

L'adaptation directe n'a rien d'une solution, il faut aller au-delà : au fil du temps et des déconvenues, nombreux sont ceux qui l'apprendront à leurs dépends. Les versions direct-to-video de Legend of Heroes (Dragon Slayer) ou des deux premiers Ys, immenses succès de chez Falcom, n'attirent guère l'attention. Le Dragon Quest sauce Weekly Jump (Dai no Daiboken) éclipse la version Toriyama, malgré sa plus grande fidélité à la licence d'origine. Bien que confiée à un très grand nom de l'animation (Rintaro, à qui l'ont doit - entre autres - Doomed Megalopolis, X 1999 ou Metropolis), la toute première transposition de Final Fantasy à l'écran est un désastre sur tous les plans. Quant aux Arc the Lad, Wild Arms et autres Tales of, ils n'ont pas laissé de souvenirs impérissables - voire de souvenirs tout court.

A coup sûr, c'est avec ces interrogations et ces échecs en tête qu'en 1995, l'équipe de Kawamori Shoji (Macross, Gundam, Ulysse 31, ...) se lance dans l'aventure Tenkuu no Escaflowne et pose les premières bases de ce qui représentera, avec Evangelion, l'un des animés phares de sa génération. A ceci prèsqu'au lieu de se perdre en réflexions de surface, elle opte pour la voie la plus sûre et la plus effective : un mimétisme raisonné, fondé sur l'observation, l'analyse et le recul critique, plutôt qu'une simple copie aveugle. Pas question de ne proposer qu'un reflet sans âme : le projet entend se donner les moyens de ses ambitions.

En témoigne l'important budget alloué à la musique (une grande première pour ce type de programme), melting-pot médiévalisant dont les élans tantôt modernes, tantôt symphoniques portent chaque épisode à bout de bras, dans les temps forts comme dans les parenthèses plus intimistes, révélant le talent d'une compositrice qu'on ne présente plus : Kanno Yoko, en collaboration avec son époux d'alors, le tout aussi talentueux (mais ô combien moins prolifique) Mizoguchi Hajime (Jin-Roh). Grâce à ce duo touché par la grâce, la jeune Sakamoto Maaya, doubleuse de profession,voit d'ailleurs s'ouvrir au passage les portes d'une carrière d'Idol aussi longue qu'inattendue. Finis les synthétiseurs bon marché : l'orchestre philarmonique de Prague prend la relève. Le résultat dépasse les espérances et le microcosme de l'animation comprend enfin l'intérêt de soigner ses bandes sonores.

Autre centre d'attention privilégié : l'aspect visuel de l'œuvre - et notamment celui des personnages, dont la conception est confiée au chara-designer le plus courtisé du moment, Yuuki Nobuteru (Chrono Cross, Sora to Robo, ...), connu pour ses travaux exemplaires sur Lodoss ou Kaze no Tairiku. Abonné aux réinterprétations, il saisit cette fois l'occasion de signer ses premiers travaux 100% personnels, et si la direction choisie déroute à trop s'éloigner des sentiers battus, l'intention initiale n'en reste pas moins louable (et l'ensemble vieillit mieux que bien des sagas concurrentes).

On devine néanmoins que le studio est plus préoccupé par le fond que la forme, tant il semble se faire un devoir d'éviter les écueils qui ont fait l'infortune de ses prédécesseurs, puisant ouvertement son inspiration dans le J-RPG en général, dont il fait sien les tics comme les règles implicites, et dans le plus grand d'entre eux en particulier, ce Final Fantasy VI déjà légendaire malgré sa petite année d'existence. Car plutôt que de prendre le risque de tracer son chemin à l'aveuglette, pourquoi ne pas piocher allègrement (mais respectueusement) dans sa matière première et la modeler à l'envi ? La recette ayant fait ses preuves, pourquoi ne pas lui emprunter un ou deux ingrédients ? Un élément perturbateur ici, un rebondissement là... deux personnages dont on ne fera qu'un ou, au contraire, un personnage que l'on scindera en deux... Il ne s'agit pas de penser en terme de « ce qui sera dit ou montré », mais en terme de structure. Tout est structure, en premier lieu, Kawamori le sait. Il sait que les évènements, tout comme les protagonistes, valent d'abord en tant qu'outils narratifs. Il n'a pas l'ambition de transposer, de réécrire. Juste de « prendre exemple sur ». De reproduire ce qui, mécaniquement, lui paraît fonctionner.

Aussi n'est-il pas surprenant, quand on gratte la surface, de trouver quelques visages familiers entre les lignes, de revivre quelques moments de bravoure ou quelques déchirements passés. Pour le meilleur, par chance. Et sans jamais donner dans la facilité.

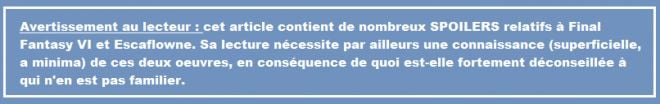

Tout commence, on le sait, par du vent, de la nuit, de la neige. Trois personnages sur un piton rocheux, trois inconnus dans les ténèbres et parmi eux, lumineuse, le regard pourtant aussi vide qu'un pixel art peut l'être, une toute jeune femme dont la beauté évanescente aura fait chavirer bien des cœurs de gamers. Tout commence, on le sait, avec Tina Branford (Terra, pour les intimes en anglais dans le texte), livrée à elle-même dans un monde qui n'est pas tout à fait le sien, libérée de la servitude par un rendez-vous impromptu avec la destinée. Tina, l'enfant d'amour d'une union que la raison réprouvait, née d'une rencontre taboue entre une fille de l'humanité et une entité supérieure (Aerith n'a rien inventé). Tina la solitaire, la sang-mêlée, par qui sonne le glas. Et entre ses mains qu'on croirait de verre : un pouvoir destructeur, unique, qui s'avère être la clé d'un royaume mystérieux, sacré, garant de l'équilibre universel. Tina duelle, aussi : tantôt froide et tantôt naïve, tantôt féminine et tantôt sauvage. Belle et bête, tout à la fois, quand elle se métamorphose malgré elle et qu'elle prend son envol, incontrôlable et magnifique.

Tina qu'on retrouve au cœur d'Escaflowne, divisée en deux personnages distincts mais fusionnels. Kanzaki Hitomi, d'une part, l'héroïne malgré elle, fille-femme venue d'ailleurs et qui, pareillement, n'a de place à elle nulle part sur cette Gaia dont elle ignore tout. Même physique de brindille, même air garçon manqué - même maladresse, parfois. Des dons de divination qui attisent les convoitises, et comme pour parachever le tableau : une histoire familiale à la croisée des possibles, les traces laissées par une aïeule le temps d'un songe d'une nuit d'été, romance en filigrane de la réalité, inachevée mais pas sans conséquences. Tina, Hitomi, deux premiers rôles de caractère, qui furent d'abord des hommes dans l'esprit de leurs créateurs avant d'être réimaginées avec plus d'ambition, et de se voir donner la force du « sexe faible ». Deux ratures dans la marge des projets d'origine, dont elles n'ont pu qu'embellir le brouillon.

Dans l'ombre de la seconde - ou deux pas devant elle -, son pendant masculin, Van Fanel, combattant fier et froid, mutique et misanthrope, blessé au point de ne pouvoir que blesser en retour, incapable de comprendre ses émotions contradictoires. Un bretteur virtuose qui, lui-même, se distingue par un talent à nul autre pareil : la faculté de fusionner avec le Guymelef Escaflowne, gigantesque armure de combat animée d'une vie propre -ou se nourrissant de celle de l'infortuné pilote jusqu'à l'ultime battement de cœur. Une arme à double tranchant, mi-Excalibur, mi-Epée de Damocles, léguée par le Peuple Dragon auquel sa mère appartenait et qui, par le passé, a marqué l'histoire de l'humanité en contribuant à forger le mythe Atlante. Van : un humain qui n'en est pas vraiment un, ou pas complètement, ou qui n'en est un que par choix, ou par nécessité, mais libre de voler de ses propres ailes - littéralement. Car ce sont deux ailes de belle envergure qu'il peut déployer en dernier recours, angélique où Tina se fait démon, sans qu'il s'en trouve traité avec plus de considération pour autant. Et s'il finit par accéder au monde de ses ancêtres, au risque de causer l'anéantissement du sien, il le doit en grande partie à sa compagne de voyage et à ses aptitudes hors normes.

Hitomi et Van, aussi, comme un prolongement de l'éphémère duo Tina/Locke Cole, alors que tout (romances, passions et tragédies) est encore à écrire : tombé du ciel (ou du moins est-ce tout comme), un personnage féminin perdu, vulnérable, inconsciente du danger qu'elle représente, flanquée d'un aventurier errant, meurtri, désigné « par hasard » (ou, peut-être, par le hasard) pour lui servir de guide. Avec, en prolongement, un lien amoureux construit malgré eux au fil des épisodes, et qui n'éclos vraiment qu'au moment des adieux, comme un premier « et si ? » pour explorer une piste laissée de côté par Squaresoft - à contre-courant des attentes de son public. En effet, que serait-il arrivé si Locke et Tina avaient passé plus de temps au contact l'un de l'autre ? S'ils avaient partagé plus d'espoirs ou de déceptions ? Plus d'épreuves ou plus de triomphes ? Quels sentiments auraient-ils pu développer sans s'en rendre compte ? A quels obstacles, quels tourments intérieurs auraient-ils été confrontés ? Que ce soit volontaire ou non, Escaflowne donne une réponse convaincante à ces questionnements, à la manière d'une fan-fiction de luxe à peine réadaptée. Et bien qu'il n'y ait là qu'extrapolations sans fondement attesté, force est de constater qu'elles permettent d'appréhender l'œuvre sous un angle inédit, non dénué de sens - comme nous le verrons par la suite.

Tout commence aussi, comme souvent, par le bruit, le chaos, la fureur, la destruction. Des grondements, bourdonnements, cliquetis métalliques, des cris, des explosions. La panique et les cendres. Les derniers soubresauts d'une résistance futile et l'impuissance du lecteur/spectateur, témoin et complice malgré lui de cette purge insensée.

Un petit village de montagne, paisible, isolé, attaqué en pleine nuit par trois monstres mécaniques, trois titans de métal pilotés par des soldats sans foi ni morale, résolus à lui arracher coûte-que-coûte son fabuleux secret. Narshe, la ville minière, tombe en quelques minutes face à ces adversaires inattendus, si bien que seul un imprévisible coup du sort lui vaut d'échapper au désastre. Construite elle aussi à flanc de montagne, la pacifique cité de Fanelia n'aura pas la même chance, car c'est à la seconde précise où les machines de guerre de l'armée de Zaibach la prennent d'assaut, sans sommation, pour s'emparer du trésor légendaire dont elle est la gardienne, que le récit s'amorce et que les personnages se trouvent pris dans son tourbillon sanglant.

Un tourbillon qui ne serait rien sans antagoniste pour nourrir ses cercles vicieux et lui donner ses traits, ainsi qu'on l'attend de sa part. Or rarement une œuvre de fiction, vidéoludique de surcroît, n'en aura livré de plus fascinants que ceux de Cefca Palazzo, général de peu d'envergure aux premières heures du jeu, simple jouet de l'empire aux accoutrements et aux crises de nerfs frisant le comique de répétition, mais dont le rire hystérique et le maquillage trahissent l'aliénation. Et les trahisons, Cefca connaît ça par cœur, il en a fait un art à part entière : ainsi, à mesure que les siennes le portent vers les sommets, la marionnette cassée s'empare de ses ficelles, se débarrasse de celui qui les tire et finit par tenir le monde dans le creux de sa main, pour devenir un Dieu grotesque aux ailes teintées de sombre. Comprendre : un monstre incontrôlable, exubérant, excessif, nihiliste, comme un Joker Leadger-style (avant l'heure) dont les névroses obsessionnelles sont plus un atout qu'un obstacle dans sa course au pouvoir.

Un mad guy mémorable qui, dans Escaflowne, se décline à nouveau en couple de protagonistes aussi antithétiques que complémentaires. Folken Fanel, éminence grise des forces ennemies, hérite de ses qualités de stratège, de sa froideur calculatrice, de sa position hiérarchique avantageuse - de ses ailes enténébrées, même ! -, avec une larme d'Auguste tatouée sur la joue (ou bien n'est-ce, encore, que du maquillage ?) à la façon d'un clown... triste. Comme son prédécesseur, il ne choisit ses allégeances qu'en fonction des buts qu'il poursuit et y reste fidèle aussi longtemps qu'elles servent ses desseins - pas une seconde de plus. Seul l'idéalisme qui lui dicte ses choix, et qu'il dissimule sous un masque d'impassibilité, l'éloignent de son possible modèle pour l'associer à un Léo Cristophe dont il partage tant l'aveuglement que la fin tragique, le temps d'une ultime (et trop tardive) rébellion.

A l'opposé, son bras armé, Dilandau Albatou, affiche dès son entrée en scène une égale démesure, un même narcissisme autodestructeur - ceci, jusque dans ses caprices ou ses théâtrales sautes d'humeurs. Une instabilité mentale manifeste qui s'explique, dans les deux cas, par les expériences occultes dont ces sacrifiés qui s'ignorent ont jadis fait l'objet. La raison de Cefca ? Un simple prix à payer pour les capacités magiques qui lui ont été artificiellement octroyées afin de faire de lui (pensait-on) le premier soldat d'élite d'une longue série. Un prix dont Dilandau a dû s'acquitter malgré lui, victime de la transformation physique qui lui a été imposée et qui a, précisément, fait de lui un autre homme... ou plutôt, devrait-on écrire : qui a fait de lui un homme à part entière, puisqu'on le découvre en fin de série, Dilandau n'est autre que Celena Schezar, princesse enlevée dans la fleur de l'âge pour servir de cobaye à un démiurge sénile.

En cela, il est évident que ce personnage tragique est à rapprocher de ce qu'est Tina au début du jeu : un pantin de l'Empire, une âme innocente, souillée malgré elle, des mains blanches mais tâchées de sang, une enfant défaite de ses années d'insouciance, maintenue malgré elle dans un état de servitude et de dévotion absolues... au point, finalement, qu'on peut interpréter Dilandau comme un nouvel « et si ? » formulé en ces termes : « et si, oui, Tina n'avait pas été délivrée de l'emprise du diadème qui la contrôle, et de l'homme qui a donné l'ordre de l'en coiffer ? ».

Car dans l'ombre de ces subalternes, l'habitude aidant, c'est sans peine qu'on devine celle d'un tyran aux vues expansionnistes, intriguant loin du front, à l'abri derrière les remparts de sa forteresse imprenable, prêt à toutes les bassesses et les compromissions pour obtenir le pouvoir mystique qui l'obsède, depuis ce jour fâcheux où un soubresaut de la bonne fortune lui en a offert un bref aperçu.

Et tant pis si la puissance des Espers ou les connaissances des Atlantes ont été scellées plusieurs siècles auparavant. La fin justifie les moyens : même discours sucre-et-miel pour abuser leur monde, même recours aux déloyautés et à la manipulation, même absence de scrupules - et, sur un plan plus anecdotique : même consonances germanisantes dans leurs noms respectifs. Cela n'aura échappé à personne : Gestahl et Dornkirk ont plus d'un point commun, de leurs barbes foisonnantes aux trônes de fer qu'ils occupent tous les deux. Car si les univers de Final Fantasy VI et d'Escaflowne flirtent avec le steampunk (chacun à leur manière), confrontant toile de fond archaïque et balbutiements de modernité, ils ne se rejoignent jamais tant qu'à hauteur de ces deux royaumes « d'où le mal est venu ». Cheminées d'usines et tours de métal en rangs d'oignons, usure et rouille, fer et laiton, fumées qui obscurcissent le ciel du matin jusqu'au soir sans que nulle part un arbre, sans que nulle part une plante ne vienne insuffler de la vie à ce cadre déshumanisé.

D'une œuvre à l'autre : deux cités-usines à l'architecture austère, sans fioritures, deux arrière-cours narratives mécanisées, industrielles et anxiogènes, dont les centre névralgiques sont à quelques (menus) détails prêts à l'image l'un de l'autre. Car lorsqu'on s'y attarde, la capitale de l'Empire Zaibach ne représente jamais qu'une version plus évoluée (au sens futuriste du terme) de la ville de Vector, dont elle reprend les tours et détours à son compte - jusqu'aux moindres travers.

A commencer par son armée de Guymelefs, ces dispositifs de combat humanoïdes qui ne sont pas sans rappeler (moins par l'aspect que par la fonction) ces Magitek Armors qui assurent à Gesthal un règne long et prospère, rendant la riposte aussi vaine que symbolique...

Et si Dornkirk s'avère en bout de course être le véritable « méchant » de l'histoire (il en faut bien un), là où son homologue est évincé à mi parcours par un Cefca plus machiavélique que jamais, tous deux restent aussi prompts à contracter des alliances de convenance qu'à poignarder leurs alliés dans le dos, profitant de la confusion ainsi semée pour annexer leurs territoires et soumettre leurs populations. C'est précisément le sort qui attend le pacifique royaume de Figaro, dont le palais royal est pris d'assaut pour quelques soupçons (légitimes), obligeant son jeune roi à fuir à dos de Chocobo pour ne pas avoir à livrer Locke et Tina à un Cefca d'humeur incendiaire. C'est aussi, à peu de choses prêt, le sort que connaît Asturia, dont le chevalier le plus admiré (et possible prince consort) doit quitter les murailles pour protéger Van et Hitomi, qu'il vient tout juste de rencontrer.

Edgar Figaro, Allen Schezar, deux personnages de blondins séducteurs qui impressionnent par leur caractère en acier trempé, leur sang froid forgé par (sans doute) des années d'école militaire, leurs qualités de meneurs d'hommes et leurs rapports étroits, mais complexes (pour ne pas dire conflictuels) à la royauté. Les hautes sphères dont tant d'autres rêvent, ils les ont fréquentées longtemps. Trop longtemps. Assez, en tout cas, pour réaliser que là n'est pas leur vraie place. Aussi vivent-ils leur défection forcée comme une libération, le premier pas qui coûte d'une vie plus en accord avec leurs idéaux. L'un a accepté le trône par obligation, pour permettre à son frère jumeau de suivre ce que lui dictaient ses voies intérieures. L'autre est écartelé entre ses devoirs, sa conscience et ses émotions, le cœur marqué à jamais d'une lettre écarlate. Rien de moins surprenant, alors, à ce qu'ils s'épanouissent si pleinement - si paradoxalement ! - en tournant le dos à un quotidien « parfait » pour passer sans trêve d'errances en champs de bataille.

Mais si l'aéronef de ce même Allen Schezar évoque, dans un premier temps, le château (ambulant) de Figaro, c'est au charismatique et sulfureux Setzer Gabbiani qu'il lie symboliquement le personnage, pour mettre du vice dans ses vertus et de l'obscurité dans sa lumière. Bien sûr, il n'a ni goût, ni attirance particulière pour les jeux de hasard, mais il s'égare dans ceux de l'amour avec la même fièvre, la même absence de clairvoyance - s'y perdant pour s'y perdre, en somme, et oublier ce deuil qu'ils n'ont jamais su faire, et que le fil des évènements les forcera à surmonter.

Ces inclinations ambigües, on les retrouve aussi chez Dryden Fassa, sous une forme plus passive mais pas moins significative : guère à son aise en première ligne, ce richissime rival du bel Allen emprunte à Setzer sa désinvolture (faussement) décadente, de même que la goujaterie avec laquelle il monnaye son aide au plus fort d'un conflit mondial. De l'argent ? Ils en ont à ne plus savoir qu'en faire, en conséquence de quoi préfèrent-ils s'attirer les grâces (ou, au moins, l'attention) d'une jeune dame distinguée, sans égard pour son amour-propre - ou pour le leur, à plus forte raison. Car si Millerna Aston, troisième princesse du royaume d'Asturia, n'a ni la force physique, ni les talents surnaturels d'une Celes Chere, elle n'en possède pas moins le port altier (toutes proportions gardées), la détermination, le regard clair, les cheveux d'or et plus fondamental encore : le refus de rester dans les coulisses, ou de se laisser dicter sa conduite par sa féminine condition. Protéger, plutôt qu'être protégées, tel est leur credo, dans des mondes pas si éloignés du nôtre où la guerre reste une affaire d'hommes. Au-delà, si Setzer ne fait que feindre d'agir par intérêt, la duplicité de Dryden n'est elle-même qu'une façade, une pudeur mal placée pour occulter des sentiments profonds, sincères, dont il sait pertinemment qu'ils ne sont pas réciproques. Mais alors qu'au grand dam du joueur, une fois de plus, aucune sous-intrigue romanesque ne vient pousser Celes dans les bras de Setzer, le triangle amoureux qui déchire Allen, Millerna et Dryden matérialise un nouvel « et si ? », une nouvelle perspective promptement écartée par le scénariste de Final Fantasy VI : celle d'un duel de cœur entre Locke et le pirate des airs, pour le regard fuyant (irrésistible, avouons-le) de la belle combattante.

Ne manque plus à l'ensemble que la touche d'innocence et de comic-relief qui, en temps et en heure, délestera l'atmosphère d'un peu de sa pesanteur, ajoutant un peu de sa magie blanche à ces sorcelleries narratives. Pour ce faire, rien de tel qu'un (ou une) enfant terrible : ses caprices, sa candeur, ses méprises, ses incompréhensions - un rôle que la turbulente Merle joue à la perfection, non sans crispations à la clé du côté des spectateurs réfractaires au fan-service.

De Relm Arrowny, la juvénile peintre surdouée dont elle porte le prénom en anagramme (anagramme total en romaji, partiel en katakana), elle partage l'apparence fragile, le charme désarmant, le naturel rayonnant et le rapport immature aux choses de l'amour, dont elles ne savent toutes deux pas très bien de quoi il retourne - et dont elles semblent attendre monts et merveilles. De Gau, l'enfant sauvage au vocabulaire approximatif, elle fait sien l'instinct animal, l'impulsivité, l'absence d'apprêts et de soins accordés à la façon (très primitive) de se vêtir. Sans parler, même, de la condition d'orphelin, ce vide dans leur cœur qu'ils devinent à peine. Tous trois, chacun à leur manière, amènent la même légèreté à une trame plus grave qu'il n'y paraît - qu'il s'agisse d'attendrir jusqu'à l'absurde un boss dans le même ton, d'égratigner quelques tournures de phrases vieillottes ou de s'épuiser en crises de jalousie disproportionnées (ceci, même s'ils ont chacun leurs parts d'obscurité à dompter). Des personnages de second plan, dont l'apport à la trame générale est minime mais sans lesquels cette dernière manquerait de contraste et donc, d'intensité. Car c'est un lieu commun, presque inhérent à ces fantaisies aigres-douces : les ténèbres sans l'éclat ne paraissent pas si menaçantes, ni si impénétrables.

On relèvera aussi, sur un plan structurel, la façon dont la dynamique des deux récits se nourrit de séparations (naturelles ou forcées) autant que d'inévitables retrouvailles, tout comme on ne manquera pas de sourire en songeant au marchand itinérant d'Escaflowne, toujours au bon endroit au bon moment - à l'instar de tant de confères doués d'ubiquité, qui ont fait les beaux jours du Japan-RPG. De la même façon, on s'enthousiasmera de l'audace avec laquelle sont abordées, de part et d'autres, des thématiques aussi politiquement incorrectes qu'inattendues (suicide et adultère : deux choix scénaristiques qu'il n'est pas commun d'associer aux figures héroïques des fantaisies interactives ou animées). Pour combien d'autres points communs, peut-être, passés inaperçus ? Ne peut-on pas envisager, à titre d'exemple suplémentaire, la relation entre Van et Falken comme le reflet en négatif de la bromance qui unit Edgar et son frère Mash, ou la proximité symbolique qui tend une passerelle entre Fanélia et les héritiers du peuple Magi ?

On se gardera pourtant de ne voir dans la série de Kawamori qu'une adaptation informelle du jeu dont elle s'inspire, car bien qu'elle lui ait emprunté (ouvertement) une partie de ses mécaniques internes, elle est parvenue à n'en conserver que l'essence pour imposer, dans un second temps, ses propres directions, riches de perspectives inédites. Il s'agit donc ici moins d'une réécriture partielle, comme on l'aura suggéré en introduction, que d'une volonté affichée d'éviter les fausses notes en s'appliquant à tirer des leçons de ce qui est devenu une référence. La démarche est moins paresseuse qu'on pourrait se l'imaginer tant le travail d'analyse et d'intellectualisation qui la sous-tend se devait d'être irréprochable - sans fournir la moindre garantie de succès pour autant. C'est qu'il en aura fallu, des heures de brainstorming, pour séparer le bon grain de l'ivraie, l'accessoire de l'indispensable. On comprend mieux pourquoi la gestation en aura été aussi chaotique et si conflictuelle... Cependant sans lucidité, ni efforts, ni talent, la tentative aurait été vouée au même échec cuisant que celui essuyé par ses concurrentes avant l'heure ; au lieu de quoi a-t-elle porté ses fruits puisqu'en dépit de ses imperfections, de son design peu esthétique (ça fait moins mal en l'écrivant) et de sa trame parfois confuse, ce Vision d'Escaflowne reste aujourd'hui encore considéré comme un modèle inégalé du genre. Une consécration à laquelle n'accèdera hélas pas son successeur, le très controversé Rahxephon qui, à trop jouer avec le feu, y brûle les ailes de son robot géant, franchissant irrémédiablement la mince ligne rouge qui sépare l'emprunt du plagiat. Preuve s'il en est besoin de la difficulté de l'exercice, et de la façon brillante dont Escaflowne anime Final Fantasy VI.

*

*

Plus de Final Fantasy :

Final Fantasy VII : si Evangelion m'était (re)conté

Heureux possesseurs de second degré uniquement :

Tuto à l'intention des professionnels : comment rater son Final Fantasy

Lightning Returns, FF XV : le Podcast de tous les dangers

Breaking News : je ne suis pas LE super fan de Final Fantasy. Mais alors, vraiment pas : (

Après All The Bravest, Square Enix annonce un nouveau Final Fantasy sur I Pad

Affaire PETA : Square Enix dans le colimateur

Final Fantasy XV : jeux de mains, jeux de vilains ?

Top 10 : les 10 meilleures répliques de Tidus

Top 10 : les 10 meilleures répliques de Seymour Guado

Exclu blog : Final Fantasy X : le premier screenshot fuité

Soldes Monstres chez Square Enix

Final Fantasy X HD : un Tidus au design plus mature

Final Fantasy X HD : 30 minutes d'intro en plus !

L'histoire de Tidus le meilleur héros du monde.

Final Fantasy XIII-3 : Pourquoi Lightning ne portera pas de culotte

Final Fantasy XIII-3 : Pourquoi Lightning portera-t-elle des lunettes de soleil en pleine nuit.

Point Culture RPG : la légende des Guerriers Berserkers

Ebauches et brouillons :